“故乡”成灵魂栖息之地,放大乡愁文化,极具人情味

锡兰影像聚焦个体灵魂的迷茫与追寻,力求深入个体的内心世界,观察土耳其现代化进程中各群体的精神迷茫。

在这里,乡土社会的没落所造成的“小资青年”的压抑,城市化进程所产生的“城市精神”,社会边缘化后“道德中坚”的道德沦丧与价值缺失。传统宗教、女性知识分子人文诉求的缺失和自我反省,更不可或缺的女性形象。

视频中锡兰对土耳其现代化进程中人物灵魂的观察,是其视频价值的重要来源。

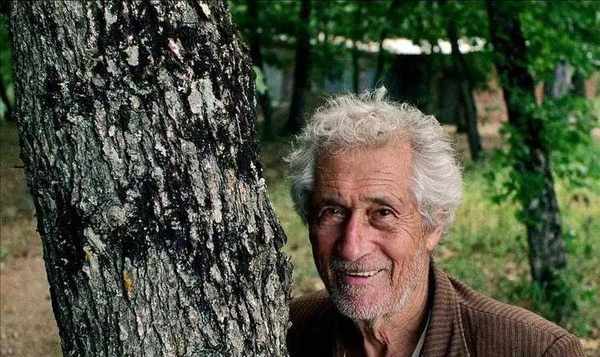

对于很多电影导演来说,家乡就是拍摄的起点。在《镜子》中,塔可夫斯基以半自传的方式建构了他的电影世界。

对于导演来说,在这部电影中找到自己也很重要:他拍了他的母亲,却想念他的父亲。

塔可夫斯基对家乡的老房子有着浓厚的感情,这对他来说也是构建电影基本空间的重要元素。家园相当于地球,是心灵的生存空间。

1982年,塔可夫斯基因政治原因离开家乡,但乡愁、信仰和对信仰的追求始终伴随着他的流亡。

在意大利拍摄的电影《乡愁》中,他将这种远离家乡的感觉描绘成一种乡愁。家园也是契诃夫文学作品中的一种精神空间。

在《三姐妹》中,“去莫斯科”成为一种集体的乌托邦幻想,一种精神坐标。

没有任何迹象表明,莫斯科这座三姐妹童年生活的城市能够让三姐妹的生活摆脱日常的粗俗生活。

如果离开了俄罗斯的土地,这种对出生地的执着和眷恋,世间依然不乏。侯孝贤早期的电影也将观众带入了台湾的湿景,他对乡村社会的迷恋充满了侯孝贤尘封的银幕。

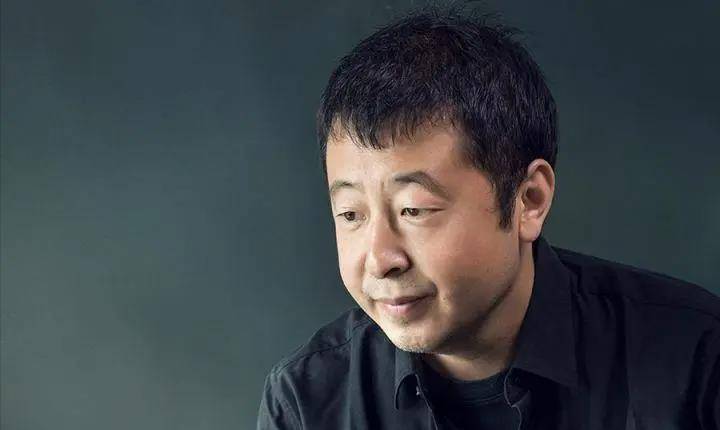

比较典型的是贾樟柯,他以山西汾阳为拍摄起点,将山西这个摇摇欲坠的小城展现在了全世界观众的眼前。

值得注意的是,在《远在他乡的故乡———贾樟柯谈锡兰》一文中,贾樟柯讲述了自己1998年参加柏林电影节青年论坛时初遇锡兰的故事。

通过自己的工作,《小武》认识了来自锡兰的《小镇》,后者也讲述了家乡的风土人情。一种怀旧的共享体验,通过画面语言的展现,超越国界,实现心灵的相互交流。

1998年的土耳其城和山西汾阳这个不为人知的小镇,有着同样一群迷茫的年轻人。在某种程度上,东方国家的传统文化价值观总是与地域文化联系在一起,即与村庄和故土联系在一起。

相对而言,城市已经成为现代性、西方文明、现代文明和工业文明的象征。作为被西方文明强加于人的传统伊斯兰国家,土耳其也正在经历着现代化带来的乡村失落。

在土耳其社会,以乡村为基础的宗教团体受到影响,尤其是年轻人不再满足于宗教教义的枯燥生活,而是选择逃离乡村。

在《小镇》中,锡兰塑造了一个以萨菲为代表的小镇青年。你在流浪。

《镜子》中,萨菲晚上和家人在树林里聊天时,因为无所事事和不切实际的想法而被骂。

谈话切换到萨菲离开村庄前往城市的那一天。镜头跟随萨菲的背影走在乡间曲折的小路上,片段中的声音是萨菲的内心独白:

我的青春就这样虚度了,就像一个烟头,没有家,没有朋友,没有工作,把最美好的时光浪费在城市里游荡,我的勇气和我的灵魂在我眼前消失了……第一次见到松树和橡树……黑色的狗在街上漫无目的地游荡……

这段略带文艺气息的内心独白,似乎并不是出自没有受过良好教育的萨菲,但正是这种差异化的内心独白,刻画出了看似粗犷的都市青年的敏感内心。

在锡兰接下来的两个部分中,这个图像以互文的方式继续存在。他是《五月碧云天》“导演”和Safita的农村表弟,后者在《远方》投奔了在伊斯坦布尔的表弟。

在《镜子》中,他看起来是个无所事事的乡下流浪汉。乡下单调、一成不变,他四处游荡也没有发现什么新鲜事。

影片一开始就有这样一个隐喻的场景:傻子在雪地里滑倒摔倒,引得周围的孩子哈哈大笑,但他的表情却很严肃。

厌倦了枯燥的风景,乡间杀羊的血腥场面也让他感到身心不适。唯一让他笑出声的场景是他在村里的操场上骑着海盗船大声喊叫,生生地笑了起来。

夜幕降临,在森林里的夜间谈话中,他用叛逆的语气取笑爱唠叨的叔叔,因为据说他工作不耐烦,想像他早逝的游手好闲的父亲一样在大城市生活,没有真正努力提升自己的能力。

在《五月碧云天》中,开场就是描写他多次高考失利。他在村里的一家水泥厂当工人,但在家人的评价下,他长期无事可做。表哥回老家拍戏,他辞掉工作,和表哥一起拍电影,还让表哥帮他在伊斯坦布尔找工作,“只要能去伊斯坦布尔,想做什么都可以”

在《远方》,表弟终于踏上了伊斯坦布尔的土地。由于农村经济不景气,许多工人失业。我的堂兄住在他堂兄的家里,他是一名摄影师,希望能找到一份工作人员的工作。

我表哥身上有很多都市青年的气质特征和坏习惯:说话大声,在房间里抽烟,不收拾烟灰,经常上完马桶忘记冲水,闻鞋味,甚至口口声声说脏话。

他喜欢帅得耀眼,渴望吸引都市少女的目光,却注定是一个虚无缥缈的追捕对象。但他也有表妹妈妈所没有的优良品质。

和妈妈通电话的时候,他关心妈妈的牙疼,用剩下的钱给小侄女买玩具。

土耳其小镇上有数以万计的年轻人,锡兰电影中的年轻人缩影也出现在世界各地的银幕上。在塑造这种形象上,贾樟柯无疑是中国导演中的代表人物。

1997年开始,贾樟柯的“小镇三部曲”也将观众带到了山西汾阳这个摇摇欲坠的小镇。沿着小镇的风景,出现了一个像小吴一样无聊的年轻人,他没有正经的工作,但很看重尊严。

《野梨树》里的新安嘴角上翘,表情轻蔑,步态邋遢。他是小镇上一个雄心勃勃却又心灰意冷的年轻人最典型的形象。

司南觉得乡下不堪,人心狭隘腐朽,却又舍不得离开家乡。

他为自己的贫困和家庭状况感到羞耻,但偶尔也会表现出自负的一面,有时甚至会令人不安。

他的内心有很多迷茫,关于文学,关于信仰与信仰,关于亲情与爱情,关于价值取向。

他试图挑战一切权威,他对生活的思考和接受无法平息他对生活的愤怒。他的衣橱里挂着一张加缪的经典头像,“局外人”的困境环绕着每一个思考生命意义的年轻人。

随着他对生命价值的探索,他对父亲权威的挑战也逐渐显露出来。

当他的父亲在村里修一道门并向他求助时,思南说:“我不想成为你可敬的表演的一部分”;回来吧”;没问爸爸电费的事,他回家告诉妈妈,爸爸又在填投注单了。

正如他父亲回答他的那样:“你未经审判就定罪,也没有羞耻地处决”。和任何一个经济出现问题的年轻人一样,他把问题和现状归咎于原生家庭的围困。

“我是一个贫穷的农民,没有女孩愿意嫁给我。”他称他的父亲为“失败者先生”,并为他不愉快的处境找到了直接的诉求。

最后,他偷偷卖掉了父亲心爱的猎犬,用这笔钱出版了他的小说。直到他意识到他的父亲和他一样处于困境,他才终于与父亲和自己和解。

《野梨树》表现了小镇青年在城市体验归来后所面临的尴尬,理想与现实之间的巨大失落,以及因无法融入周围环境而产生的孤独感,具有普世意义。图片。

在影片中,希南的出生地恰纳卡莱港口附近的一个村庄,因特洛伊古城而闻名于世。

这是一座废墟之城。古希腊的灿烂文明并没有让今天的恰纳卡莱对世界更具吸引力,但在土耳其的规模上,相比于混乱的东部地区来说,还是比较和平繁荣的。在哪里。

司南参加全国教师考试,发现有几十万毕业生毕业后都考不上教师考试。新安的好友因师范考试落榜成为了防暴警察,新安因考试不及格离开去参军。

在电视转播的报道中,一些考生表示,他们已经做好了去哪里任教的准备,东部地区也准备好了。影片在描写思南个人困境的同时,也将笔触延伸到了整个土耳其社会。

在《小亚细亚往事》中,村长和检察官提出了在村里建一个像样的太平间的想法。

村里的大部分居民移居国外。旅居国外的年轻人,只有在亲人死去,想和死者最后一吻的时候,才会再次想起你。然而路途漫长,太平间成了一个亟待解决的问题。

在土耳其8000万居民中,有2000万居住在伊斯坦布尔,越来越多的年轻人正在大城市寻找出路。家园终于变成了梦中的野梨,捉摸不定,捉摸不定,承载着土耳其一代人的乡愁和苦恼。

现代化带来的城市化和工业化将土耳其农村带入市场经济的浪潮中,使农村社会结构发生剧烈变化。

锡兰通过描写小镇上的年轻人,展现了该国城市现代化进程中的种种问题。快速的现代化步伐,不仅抛弃了村落社区的文明和与传统宗教认同相联系的慢生活,也让小城镇的年轻人在慢节奏的乡村生活和瞬息万变的城市生活之间迷茫:他们不想回去到乡下。失去了生命,他们无法在城市定居,只能成为游荡在城市边缘的“异乡人”。