為什麼我們信任這個人,卻懷疑那個人?

作者|李文岐

在日常生活中,我們每天都會與很多人互動:家人、朋友、同事、商販,甚至陌生人。然而,我們對每個人的信任水准是不同的。那麼,我們是更願意信任他人,還是更傾向於去懷疑他人?哪些因素又會影響我們對他人的信任水准呢?

本期推文就為大家介紹一篇文獻,這項研究採用經驗取樣的方法,詳細考察了人們在日常生活中的信任現象。

信任指個體"對他人的意圖和行為持有積極的期待,並願意為此而承擔一定風險的意願"。信任對社會關係的維持有著重要的作用,只有對於信任的人,我們才能做到坦誠相待、情同手足。那麼,哪些因素會影響到我們對他人的信任呢?

為了回答這一問題,研究者招募了427名被試,請他們參加了一項為期五天的研究。在這五天中,研究者每天都會在5個不同的時段給參與者發送調查連結,請他們報告自己剛剛是否有與他人產生互動,是否信任他人,並提供互動者和互動情境的一些資訊。

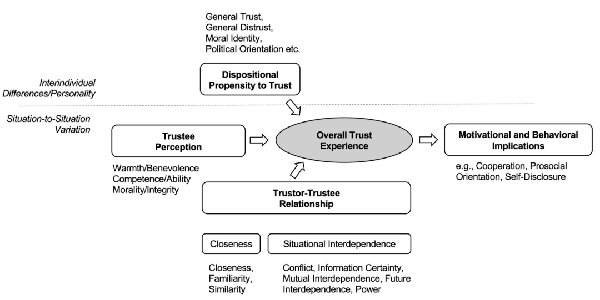

基於以下理論模型(見下圖),並通過分析參與者提供的數據,研究者試圖對以下七個問題做出回答。

圖1理論模型示意圖

互動頻率與互動對象

社會互動是人類生活中非常重要的一個部分。那麼,人們產生社會互動的頻率有多高,互動對象又是誰呢?

研究發現,人們在每天早9點到晚9點的這12個小時中,有59%的時間都與他人產生了互動。也就是說,我們與他人的互動是非常頻繁的。其中,互動頻次最多的是伴侶(26%),其次是朋友(13%)、同事(11%)、父母(10%)、陌生人(6%)等。

信任還是不信任

信任是現代社會的潤滑劑。那麼,人們是否真的對他人都持有較高水準的信任呢?

結果發現,總體而言,人們確實更傾向於去信任他人,而非懷疑他人。即使對於陌生人來說,人們對其的信任感也遠遠超過了不信任感。囙此,相比質疑,信任他人更是人類大腦的一種"默認模式"。

個體差異vs.情境作用

在成年人眼裡,一個東西的"名字"來源於社會規則,是人們約定俗成的叫法,而與這個東西自身的特點似乎並沒有什麼聯系。如果歷史可以改寫,我們的祖先也是可以用"niu"這個名字來稱呼"樹"的,而不一定要把它叫做"shu"。雖然我們嘴上這麼承認,但是我們的心裡也許還存在另一種直覺性的想法,就類似上面寶寶們的回答,事物與它們的名字之間的關係並不是那麼隨意,似乎冥冥之中"註定要在一起":一個東西獲得了某個名字的原因在於,這個名字很好地描述了它的内容,比如「太陽」這個詞兒反映了太陽的顏色和發光内容。

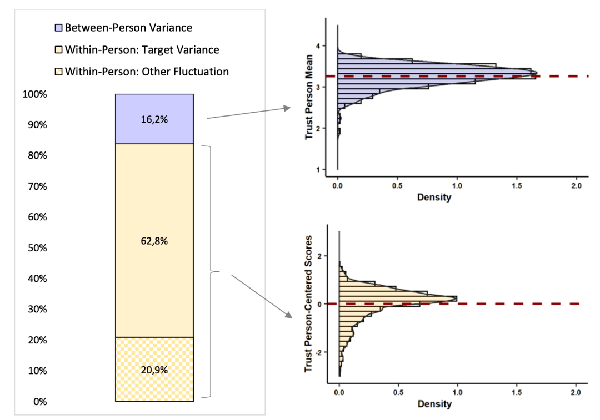

研究發現,個體差異對日常信任有一定的解釋力,但解釋率並不高(僅占16%)。相反,情境因素,尤其是我們與誰互動這一情境特徵,更大程度地解釋了日常生活中信任水准的高低。

圖2情景因素更大程度解釋了日常生活中的信任水准

情境因素的具體影響

具體來說,哪些情境因素會影響到人們對他人的信任呢?首先,人際關係距離的影響是最大的:與關係疏遠的人相比,我們更信任那些與我們關係親密的人。

其次,我們對互動對象所形成的印象,即對他人熱情、能力、道德這三個維度的感知,均可正向預測信任程度。

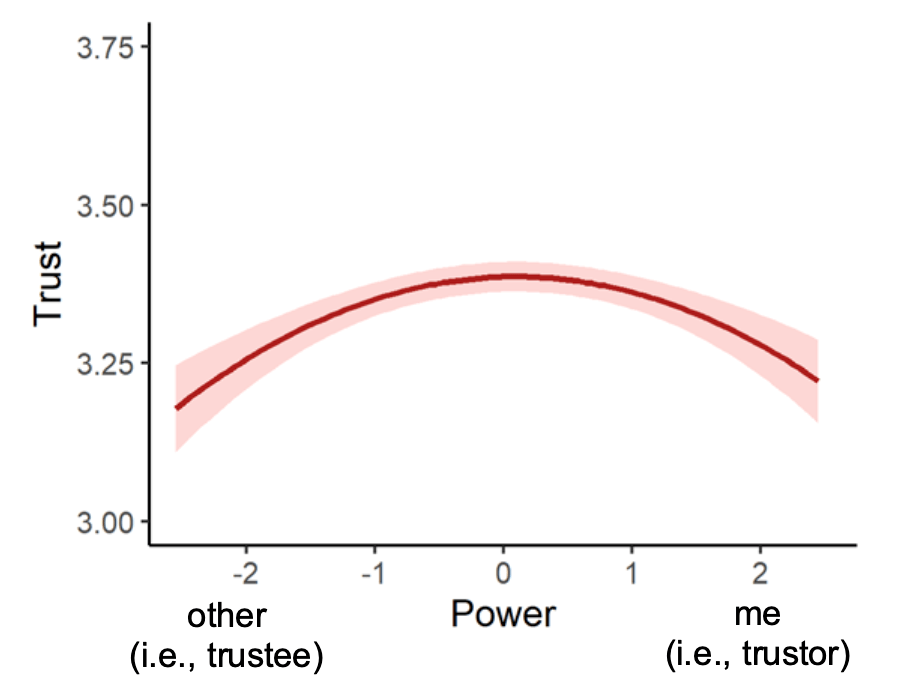

最後,互動情境也會影響我們對他人的信任水准。例如,在有利益衝突的情境中,我們對他人的信任會顯著降低。此外,權力水准也對信任有明顯影響,相比與高權力者或與低權力者互動,我們在和與自身權力水准相當的人互動時所表現出的信任水准是最高的(見下圖)。

圖3權力對等促進信任

個體差異的具體影響

特質信任和道德認同較高的個體,在日常生活中會表現出更高的信任。而持有零和博弈信念的個體,即那些相信世界只能是你輸我贏、而非可以合作共贏的人,則更不願意信任他人。

另外,有趣的是,相比自由主義者,保守主義者在日常生活中表現出的信任水准顯著更低。

實驗室與日常

在心理學的研究中,研究者往往採用博弈範式(如獨裁者博弈、囚徒困境等)作為反映真實社會行為的一種測量方法。那麼,這些博弈範式是否真的能代表人們在日常生活中的行為呢?

通過分析被試在信任博弈中的表現和日常信任的關係,研究者發現:信任博弈僅與人們在日常生活中對低親密度互動對象(如陌生人)表現出的信任有關,而與對高親密度互動對象(如家人)的信任水准無關。

也就是說,信任博弈可以作為一種量測信任的有效範式,但研究者並不應將其結果過分泛化。

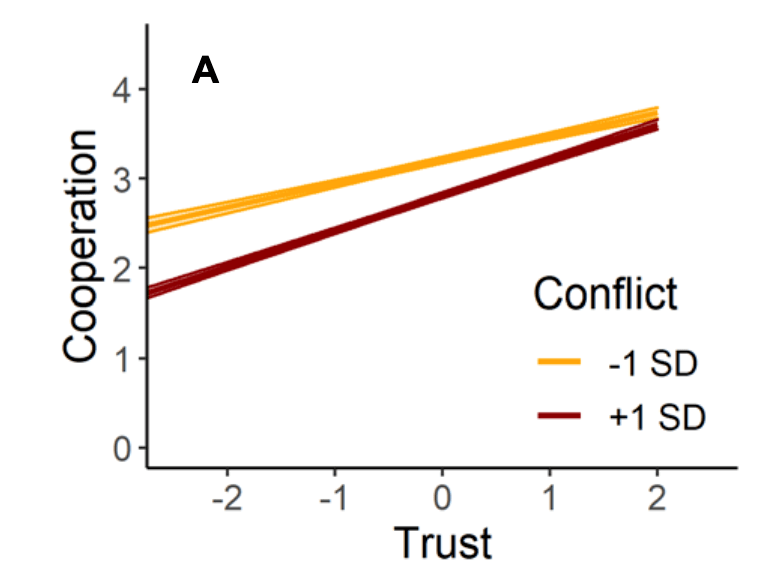

信任的功能

信任是否能進一步影響我們後續的行為呢?研究發現,信任可以促進自我表露,即我們更願意對自己信任的人吐露心聲。信任還可以促進合作,尤其是在互動雙方存在利益衝突時,信任對促進合作的作用就顯得更為重要。

圖4衝突調節信任與合作的關係

"

作者說

總的來說,這項研究通過經驗取樣的方法,更為生動地揭示了日常生活中人們關於信任的體驗,也為這一領域的研究提供了更豐富的理論視角。

心理學部各實驗室、課題組運營有一批不同方向的優質心理學科普公眾號,在大學堂後臺自定義選單點擊"分類精選"-"友情公號"可以查看。今後的每個週六,大學堂都會轉載其中一篇與大家分享,祝大家晚安。

本文轉載自公眾號"親社會實驗室"(微訊號:Prosocial_Lab),由北京師範大學心理學部寇彧教授實驗室主辦,分享實驗室最新研究成果,推介相關心理學前沿文獻,普及相關心理學知識。

參考文獻:

[1] SWeiss,A.,Michels,C.,Burgmer,P.,Mussweiler,T.,Ockenfels,A.,&;Hofmann,W.(2020). Trust in everyday life. Journal of Personality and Social Psychology. Advance online publication.https://doi.org/10.1037/pspi0000334

作者|李文岐

來源|親社會實驗室

編輯|木舟

(本文由京師心理大學堂轉載,歡迎轉發至朋友圈,如需轉載請聯系親社會實驗室後臺,征得作者同意後方可轉載)

點擊以下關鍵字查看更多內容

誇誇群|熬夜|手機| AA制|杠精|學婊

欲擒故縱| NTR |男子漢|擇偶|分手

心理繪畫|心理人| MBTI | 心理諮詢

家暴|出櫃| 吵架|童年| 生育

同志|抑鬱症|性教育

下一篇:做最好的自己,才能碰見最好的別人