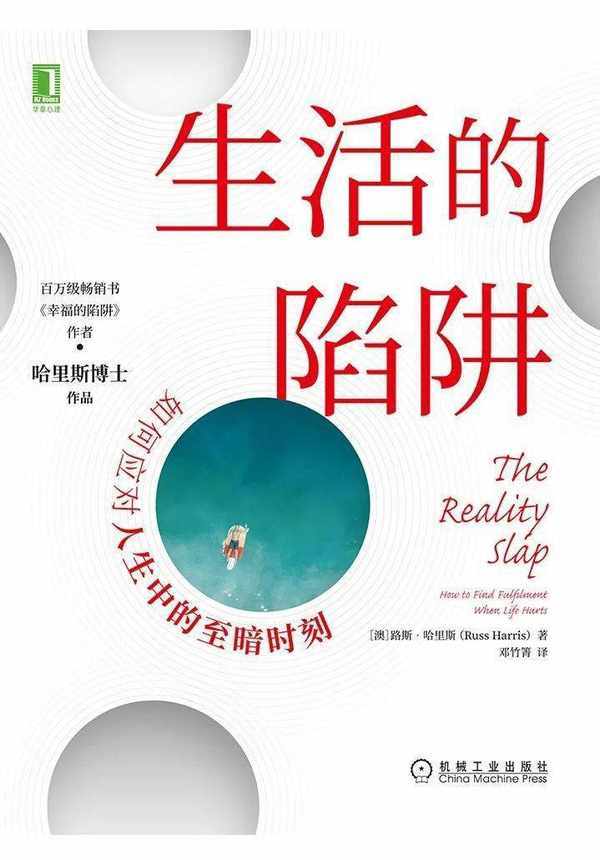

生活突然給我一拳,我能怎麼辦?|《生活的陷阱》

作者|楓南

被生活"打臉",是我們每個人生活中常見的現象,也許是求職被拒,也許是結束一段並不美好的親密關係,嚴重一些也許是罹患重病,遭逢意外。

其實,事件帶來的壓力並沒有我們想像中的那麼多。但事件過後,我們要面對的是驚慌失措、悵然若失的情緒,以及我們大腦中喋喋不休的聲音。

無論是哪一種生活中的"打臉"時刻,都是令人抗拒和厭惡的。但真正令人無法回避的,是我們在經歷過一些事件之後,生活發生了一些偏離我們預想的改變:一邊是我們"擁有"的現實,另一邊是我們"想要"的現實。

這種現實和理想的距離,所帶來的並不僅僅是一系列現實生活中的轉變,我們的大腦也不會讓我們清閒,它會提供無窮無盡的聲音讓我們在深夜輾轉反側,或是在白天消耗我們大量寶貴時間。

而這才是真正讓我們面對至暗時刻的痛苦來源——我們會無休止地陷入自責的境地,越發的自暴自弃,原本就遊走在崩潰邊緣的生活徹底失控。

就像《生活的陷阱》這本書的作者一樣,在40歲前一帆風順,但不想天有不測風雲,自己親生兒子在距離5歲生日前2天被診斷為自閉症,作者的美好生活就此崩塌。

就算作者在此時已經是著名的心理治療師和生活教練,就算作者熟識心理相關的知識和理論,在面對這樣的事情依舊感覺有心無力。

或許,被生活"打臉"沒有那麼可怕,只是我們要學習如何在經歷之後,照顧好自己的情緒,包紮好自己的傷痛,帶著生活給我們的寶藏繼續負重前行。

修復第一步:善待自己

selfcare,這個詞相信很多人都有所耳聞,中文一般會翻譯為自我關懷。

這件事說起來容易做起來非常難:我們的大腦總是在我們犯錯的時候扮演一個尖酸刻薄、冷漠無情的判官,它會反復地播放對自己的責備、苛責。

縱然,大腦和我們都清楚自我批評沒有任何用處,可大腦依舊會樂此不疲地嘮叨著自己對自己的責備。即使我們知道,要挑戰自己的消極思維,要反復積極地進行自我肯定,但可能大多數人在學習過後發現這些依舊對大腦的責備毫無效果。

所以,我們可以試試允許大腦的聲音繼續喋喋不休,卻不被它影響。

書中提及的呼氣-放下的例子十分有趣。大腦中的聲音總是紛繁複雜,而且經常變換不定。想要脫離這些聲音的掌控第一步就是學會放下,但什麼才是放下?做到什麼樣子才叫放下?下麵你可以嘗試跟隨文章嘗試一下:

請緩慢的進行一次深深的吸氣,讓你的肺充滿空氣後,然後屏住呼吸。

屏住呼吸,能堅持多久,就堅持多久。

請留意,你的胸口,鼻子和腹部正在發生什麼。

留意緊張感的積累和壓力的新增。

留意你的頭、脖子、雙肩、胸口和腹部這些地方正在變化的感覺。

然後,繼續屏住呼吸。

保持憋氣狀態。

留意那些感覺怎樣變得越來越强烈和令人不悅,你的身體正在怎樣竭盡全力讓你呼氣。

觀察身體上的那些感覺,仿佛你是一個充滿好奇心的孩子,之前完全沒有參與過這項活動。

當你再也無法憋氣時,請以前所未有的溫柔態度緩慢地呼氣。

呼氣時,充分體驗這份經驗。

對呼氣帶來的簡單快樂滿懷感恩。

留意這個"放下"的過程。留意緊張感的釋放。

留意肺的收縮和雙肩的下沉。

感受"放下"帶來的簡單快樂。

現在你會有怎樣的感受?是否有一種"著陸"的感覺,感覺自己穩居中心,平靜安定?這其實就是"放下"。

呼吸法總是和放鬆聯系在一起。

但當我們反復琢磨與同伴間的"政治",在腦海中重播著老闆對自己的責備,在床上深深後悔剛剛對孩子大發雷霆的時候,在自己不斷被事情撕扯,與現實做無謂之爭的時候…..請記得< span>深深呼吸,放下,也許是對自己最好的選擇。

修復第二步:落下錨點

當大腦中那些嘮嘮叨叨的聲音已經不再成為你隨時需要追逐的兔子時,我們就可以開始學習落下錨點。

在面對現實和理想之間的鴻溝時,除了大腦的聲音外,就是眼花繚亂的情緒。它們如同海浪奔湧而來,完全不給你任何反應和考慮的餘地,多種情緒編織混雜在一起,形成一個巨大的漩渦,讓我們避無可避。

苦海無涯,如果我們可以學習在情緒的海浪中落下錨點,就可以在情緒的風暴中保持穩定沉著,靜靜地等待雨浪的平息。

從情緒的海洋中落下錨點最簡單的方式就是回到當下。

回到當下,讓大腦重新與現實聯結,就可以重新投入此時此刻的生活並專注於手中的事。書中提及的例子非常簡單,5-10秒鐘就可以完成:

請將你的雙腳安穩地放在地板上,保持脊柱挺直。

進行一次緩慢而深長的呼吸。

環顧四周,留意5種你能看到的事物。

仔細聆聽,留意5種你能聽見的聲音。

留意你在哪裡,正在做什麼。

通過留意身邊能够看見、聽到、觸摸、品嘗和嗅聞的一切事物,就可以讓大腦重新和當下的環境產生聯結。

意識能够對周圍環境、自身行動和情緒保持一種擴展的覺知,通常就能在情緒波濤洶湧的時候保持穩定的狀態。

修復第三步:選擇立場

能够在情緒的翻湧中保持一個穩定的自我後,一個問題自然而然地浮出水面:面對這樣的情况,我要選擇什麼樣的立場?

萬事都有選擇。我們可以選擇對生活繳械投降,也可以選擇做一些意義深遠的事情。

過去的事情我們不能改變,但我們可以選擇面對這些事情的態度。只要按照自己的意圖選擇立場,我們就會重新體驗到生命的活力。

修復第四步:發現寶藏

前三步都能搞定之後,我們就可以進入最後一步:發現隱藏在痛苦背後的珍寶。如果我們還是處於焦慮、悲傷或者絕望之中,這句話聽起來是天方夜譚。

就像有些人同時愛人,在經歷了一系列痛苦掙扎之後,建立基金會,投資慈善事業,重新使用自己的力量幫助社會上和自己處境相同的人。

他們並不否認之曾經經歷過深深的痛苦,也沒有假裝毫髮無傷,而是在承受一些苦難之後發現了生活的慷慨饋贈。

他們也許失去了自己至親至愛的人,但是他們通過自己的力量讓更多的人重歸於好。他們則帶著這樣的成就感繼續在生活中奮勇前行。

被生活"打臉",確實值得令人沮喪。但同時也是讓我們抓緊成長的機會,如果拒絕這份邀請,我們的生活只會更加糟糕。

就像作者雖然在經歷兒子生病之後,開始把兒子視為自己的老師,每天都陪伴兒子面臨挑戰,在憂心忡忡的同時也會驚歎於兒子樂觀積極的心態,以及面對危機的無所畏懼。

正如作者在書籍的扉頁上寫給兒子的:"感謝你教會我如何生活和愛,幫助我成長和發展,給我們的生命怎天那麼多的快樂和愛。我很愛你,無以言錶!"

我們在經歷被生活的"打臉時刻"之後,也可以對生活真心實意的說一句:謝謝你帶給我的一切!然後繼續負重前行。

"

專欄君

篇幅宜人性:★★★★★

趣味可讀性:★★★★

科學嚴謹性:★★★★

《生活的陷阱》一書的作者路斯·哈裏斯是享譽國際的接納承諾療法(ACT)培訓師,壓力關係專家,因其通俗易懂,生動有趣的培訓管道而廣受推崇。曾撰寫過多部基於ACT的自助書,包括《幸福的陷阱》(The Happnies Trap)、《自信的陷阱》(The Confidence Gap)、《愛的陷阱》(ACT with Love)等。

本書基