我們的恐懼從何而來?|《心智覺醒》

作者| 文非

週末,學堂君和好朋友在戶外郊遊,草叢裏突然傳來一陣悉悉索索的聲音,同時似乎有一個黑影在草叢中閃過。學堂君尖叫著甩開好朋友的手,向後一跳。

好朋友關心道:"學堂君,你怎麼啦?只是一個垃圾袋被風吹動了。"

學堂君喘了幾口氣,說:"嗐,都是我小時候有一次差點被蛇咬。現在聽到草叢裏悉悉索索的聲音,看到黑影,就害怕。"

現代恐懼研究的起源是什麼?

恐懼的習得,是20世紀被研究得最多的行為模式之一。

現代恐懼研究要從大約100年前法國一比特名為愛德華·克拉帕雷德(Edouard Claparede)的心理學家說起,當時克拉帕雷德在治療一名患有罕見失憶症的女性,新記憶在她的腦海裏停留幾分鐘後就會消失。

每天克拉帕雷德醫生都要和這位病人問好,並且進行一番自我介紹。一天克拉帕雷德仍像往常一樣進行自我介紹,但在他和病人握手的時候,他在手心裏藏了一顆圖釘。

第二天,病人又像往常一樣向他問好,她不記得昨天的刺痛,也不記得昨天發生的任何事情,當克拉帕雷德伸出手來。不知道為什麼,她竟拒絕和克拉帕雷德握手。

這個無法形成新記憶的女人竟然記得最近發生的某些事情——一種模糊的危機感讓她有著對過去創傷的記憶痕迹。她並不能認出幾個月來她每天看見的那張臉、聽見的那個聲音,但她記得恐懼。[1]

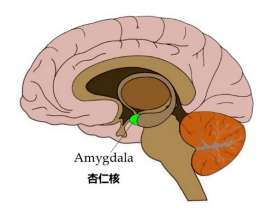

大腦中調節恐懼的小精靈——杏仁核

在過去的幾十年裏,科學家已經打開了大腦的"黑箱",並繪製出了恐懼在大腦中的實際通路。

該領域的領軍人物是紐約大學的約瑟夫·勒杜(Joseph LeDoux)。勒杜的方法是一種外科減法(surgical subtraction)。

取一隻健康的大白鼠,移除大腦特定的部位。如果你移除了某個部位,大白鼠仍然能够形成恐懼條件反射(如在提供聲音刺激時,給大白鼠進行電擊,那麼大白鼠會對聲音與電擊產生聯系,形成了恐懼條件反射),那麼你移除的部位對於恐懼條件反射是不重要的。相反,如果大鼠停止了學習,你就移除了恐懼條件反射的相關部位。

利用這種方法,勒杜發現了聽覺丘腦與杏仁核的聯結。

杏仁核是一個位於前腦的杏仁狀區域。當勒杜移除大白鼠腦中的杏仁核後,大白鼠便無法再學會將聲音與電擊的恐懼聯系在一起[2]。隨後的實驗還表明,杏仁核中存在一個被稱為"中樞核團"的關鍵部分,它與腦幹區域存在重要聯結,控制"戰鬥或逃跑"的自主功能,如心率加速。這裡"戰鬥"指趨近危機或恐懼的行為,"逃跑"指規避危機或恐懼的行為。

大腦中快速對恐懼產生反應的通路——低路

勒杜研究中提出的主要觀點是,危險體驗經由兩條通路到達大腦,一條有意識且理性,另一條無意識且與生俱來。

這兩條通路分別被命名為"高路"(high road)和"低路"(low road)。

假如你身處森林,你的餘光注意到一個蛇形的東西,同時伴隨著沙沙聲。在形成"蛇"這個字前,你的身體已經僵硬,而且心率加快、手心出汗。你的眼睛和耳朵將基本的感覺資訊傳遞給聽覺丘腦和視覺丘腦,然後資訊沿著兩條通路傳播。

第一條路徑(高路)通向大腦皮層,在那裡它將與其它實时感官數據綜合在一起,同時形成更複雜的關聯——"響尾蛇"這個詞出現了。第二條通路(低路)使得滑動的沙沙聲傳遞到杏仁核,它會向腦幹發出警報,警告周圍存在潜在威脅。

兩條通路的關鍵區別在於時間;高路可能需要幾秒鐘來確定蛇的存在並做出反應,而低路則在幾分之一秒內就讓身體變為僵直狀態[3]。

那麼在創傷事件發生時,杏仁核採取的是哪一種反應通路呢?答案是低路。杏仁核捕獲的記憶有個有趣的特徵,它記住的資訊很少。回到蛇的情境中,杏仁核只保留了一個粗糙的畫面,如草地上蛇身呈現的細長的黑色輪廓。這種"速寫"有助於我們的身體迅速對威脅做出反應,但它有一個令人煩惱的副作用,即與恐懼記憶中特定的物體相類似的東西都會引起你的恐懼。比如,草叢中的深色棍子。

然而,缺乏辨別能力也有好處。如果你的創傷記憶過於具體,你的大腦將無法從經驗中學習——或者更確切地說,無法從經驗中學習到一般規律。如果你的杏仁核比現在更有辨別力,那麼當你遇到一條帶有褐色斑點的響尾蛇,你的杏仁核可能就無法使你害怕另一條沒有斑點的蛇。

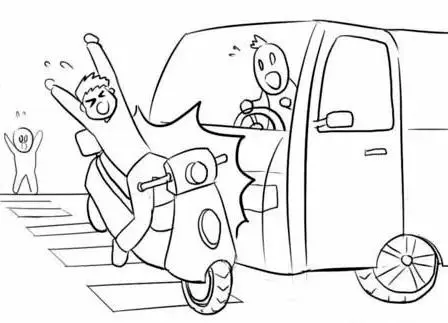

大腦對恐懼的泛化——"閃光燈記憶"

恐懼學習的第二個有趣特徵被某些腦科學家稱為"閃光燈記憶"。"閃光燈記憶"的機制在於,不同的刺激觸發不同的神經元活動,當這些神經元同步放電時,它們更可能形成新的聯結。隨著聯結變强,一個神經元的活動會更容易觸發與其聯結的另一個神經元。

回想一下過去經歷的突發性創傷事件,比如車禍。毫無疑問你會記得那些直接的威脅——打在身上的車燈,或緊急刹車發出的刺耳的輪胎聲。但你很可能也會記得許多無關緊要的內容,比如撞車時汽車音響上播放的歌曲。

歌曲這一細節實際看上去與兩車相撞的危險毫無關聯,但五個月後,當你聽到這首歌時,你仍然可以感受到內心深處的恐懼反應。這是因為,與刺耳的輪胎聲相關聯的神經元和收音機歌曲相關聯的神經元同時放電,恐懼反應將它們聯系在一起,形成"閃光燈記憶"。

大腦進化出一種策略,將有意識的思維和決策從緊急事件中踢出,而讓杏仁核發揮作用。不過,我們沒有必要去害怕在99.99%的時間內都無害的事情,與剩下的0.01%的威脅相比,這99.99%的沒有傷害的恐懼只是自己嚇自己的煩惱。

"

專欄君

篇幅宜人性:★★★★

趣味可讀性:★★★★★

科學嚴謹性:★★★★★

本書的作者史蒂文•約翰遜是美國科普作家,被譽為科技界的達爾文。本書妙趣橫生地講述了腦科學前沿知識與我們生活的關聯,幫助我們瞭解如何更好地看懂他人,在愛與性的背後有著什麼樣的神經化學過程,音樂能打動我們的原因,那些突破性地想法從何而來。從而使我們更好地掌控自己的人生。

贈書活動

你生活中有什麼"一朝被蛇咬,十年怕井繩"的經歷嗎?在留言區告訴我們吧,截至2021年7月21日(週三)中午12:00,大學堂編輯部會在留言點贊數最高的前8條評論中,選出最棒的< strong>3條評論,每位評論者可以獲贈由中國法制出版社提供的《心智覺醒:日常生活中的神經科學》一書。

參考文獻:

[1] Eustache,F.;Desgranges,B.;Messerli,P.(1996)."Edouard Claparède and human memory". Revue neurologique. 152(10):602–610.

作者|文非

編輯| Zene

(本文由京師心理大學堂出品,歡迎轉發至朋友圈,如需轉載請聯系後臺,征得作者同意後方可轉載)

點擊以下關鍵字查看更多內容

誇誇群|熬夜|手機| AA制|杠精|學婊

欲擒故縱| NTR |男子漢|擇偶|分手

心理繪畫|心理人| MBTI | 心理諮詢

家暴|出櫃| 吵架|童年|