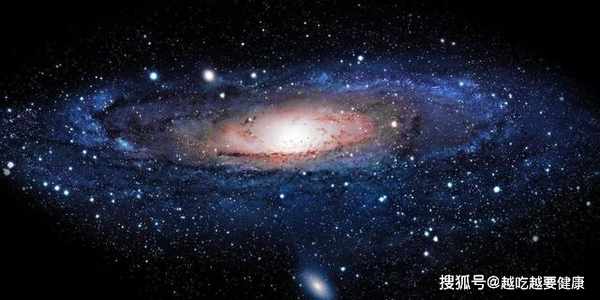

原創 困擾天文學家多年的問題:宇宙之外到底還有什麼?

綜述

在劉慈欣的《三體》遊戲中,

宇宙被描繪成一個週期混亂、運行失序的空間

,所有的有機體只能在特定的有限的穩定時空中實現短暫的生存。

歷史沒有了連續性,人類文明的線索也無從談起,而所謂的三體並不只是一個遊戲那麼簡單,在它的牽引下,

一個地球之外的文明從被黑暗浸沒的宇宙深處向地球發來了一封信

。

從威爾斯到克拉克,從阿西莫夫到劉慈欣,

近現代的科幻作家不斷創造出新的宇宙世界觀

,不斷試圖擴展人類認知的邊界,而在所有這些作品當中,一個最覈心的問題貫穿始終,宇宙之外到底還有什麼?

宇宙大爆炸

宇宙之外到底還有什麼?如果我們在語義上已經將宇宙定義為一切物質所存在的時空,那麼這個問題就會失去意義,變成形而上的、縹緲不定的想像,所以要科學理性地回答這個問題,

首先要將宇宙的概念說明清楚

。

目前為止最受歡迎的有關宇宙誕生的理論,就是大爆炸理論,按照這個理論的說法,

最早的宇宙是一個集高密度、高溫度為一體的物質與能量綜合體

,時間的變化週期比現時人類所適用的組織要短暫得多。

這個時期一般被稱為宇宙的普朗克時期

,由於物質能量之間相互的作用力與相對時空中的重力能够達成一個比較穩定的平衡,此時的宇宙在理論上表現為一個緊致的統一體。

緊接著普朗克時期之後,宇宙開始在一個非常短的時間內發生暴脹,時空在一個非常短暫的週期裏呈加速度向外擴張,溫度和密度隨之下降,並在這個時間節點之後開始以一個較為緩慢的速度開始膨脹,直到幾十億年後的今天。

廣義相對論

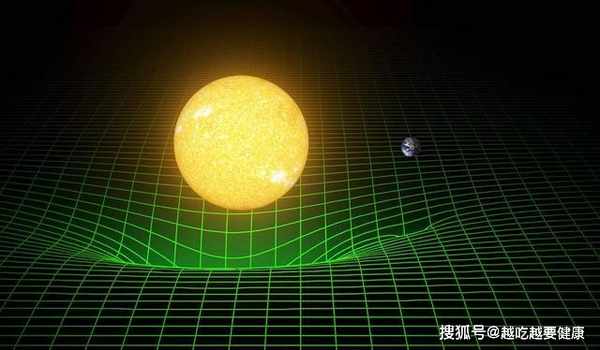

那麼現在的宇宙有多大呢?它的邊界在哪裡呢?嚴格來說,這個問題還沒有答案,而當前最好的能够恰當地描述宇宙大小的理論就是廣義相對論。

按照廣義相對論的說法,宇宙是相對的,

任何物質與能量的周圍所延伸出來的時空中的一切就構成了宇宙

,而且這種宇宙不是固定不變的,它伴隨著物質的消亡以及能量的流動而不斷遷移、轉換。

在特定的物質和能量圈當中,時空具有相對穩定性,

物質之間、能量之間能够彼此影響和被影響

,在人類無法探知的遙遠的地方,一些宇宙空間可能永遠也不會與我們產生交集,也就是我們經常說的平行宇宙、平行世界。

即便如此,在人類能够觀測到的區域內,我們還是想到了一些辦法來試圖描述宇宙的大小。假設宇宙在各個方向上的物質和能量分佈是相對均勻並且同性的,

那麼宇宙就可以被描述為一個三維空間

,並採用計算三維空間的計算管道來推測大小,也就是曲率半徑。

曲率,

簡單來說就是幾何上用來描述幾何物體彎曲程度的數值

,但在平面之外如何直觀地衡量一個立體三維空間的大小呢,科學家於是引入了曲率半徑的概念,將一個曲面偏離平面的程度用這個數值的大小表達出來。

在大爆炸理論的基礎上,現代物理學提出了這樣一個推論,在天文觀測中,如果宇宙時空的曲率變化呈現出相對規律且平滑的變化,

那麼結合各向均勻同性的假設,宇宙應該被認為是無限大的

,反之,如果曲率的變化更傾向於彎曲,也就是類似一個球體的形狀,則宇宙應該被認為是有限的。

暗能量

總的來說,現代宇宙學的研究認為當前的宇宙仍然還在持續膨脹,而關於膨脹的原因,卻一直沒有一個比較有說服力的解釋。

暗能量的假設認為,宇宙之所以會發生膨脹,

是因為時空當中存在著所謂的暗能量

,它的密度比所有能觀測到的物質能量都要小,但這種性質並不是恒定不變的,它可以相對穩定且均勻地存在於時空中間,也可以在特定情况下隨著時空的變化而發生轉移和轉換。

宇宙之外到底還有什麼?在人類科學可探測和可預測的範圍之外,是不是還有物質和能量的存在,如果有,又是以什麼樣的形式存在呢?

宇宙實在是太大了,

大到關於它的已知部分已經窮盡了我們的描述

,因而那些關於未知的部分只能踩在已知的肩膀上試探著,希望能夠窺見一二,所有這些問題的答案也許暫時只能放在科研的假設和科幻作家的想像當中了。

結語

在浩瀚的星河的演變中,我們和我們生存的地球只是無比偶然的一環,人類在這個時空當中共亯著一種相對穩定的物質和能量變化,共亯著一種命運。

按照廣義相對論的說法,人類自身就是一處宇宙,站在人類的視角上,宇宙之外意味著很多,

任何超出這個命運共同體的存在都是宇宙之外

。

所謂的宇宙之外,也許並非真的是想像中那些說不清道不明的宇宙盡頭以外的事物,而是人類作為智慧生命,對於有限和無限本身無法止步的探索。