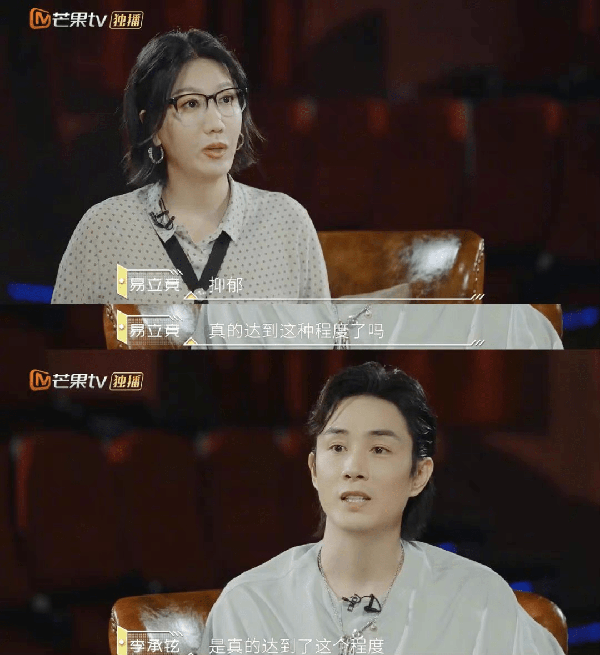

李承鉉自曝產後抑鬱真相:明明是誰帶娃誰抑鬱

"明明忙碌了一整天,但是看起來好像什麼也沒幹"。

這是最近戚薇的老公李承鉉在接受採訪的時候,提到自己做全職奶爸時,曾經產後抑鬱的經歷。

他坦言,自己出生在一個傳統的家庭,從小接受的教育就是男孩子應該在外面努力工作,為家人爭取更好的生活條件。

但是有了孩子以後,他卻做了全職奶爸,承受了很多壓力。

以前他把全職媽媽或者全職爸爸看得太簡單了,但是真到自己成為了全職爸爸之後,他才感受到那種價值觀的喪失。

忙忙碌碌的每一天,可是回過頭來看自己好像什麼也沒有做。

做了一天,卻又什麼都沒有做,就會給人帶來很嚴重的心理內耗。同時,付出了很多,最後卻什麼都沒有得到,又會讓人內心充滿恐懼與不安。

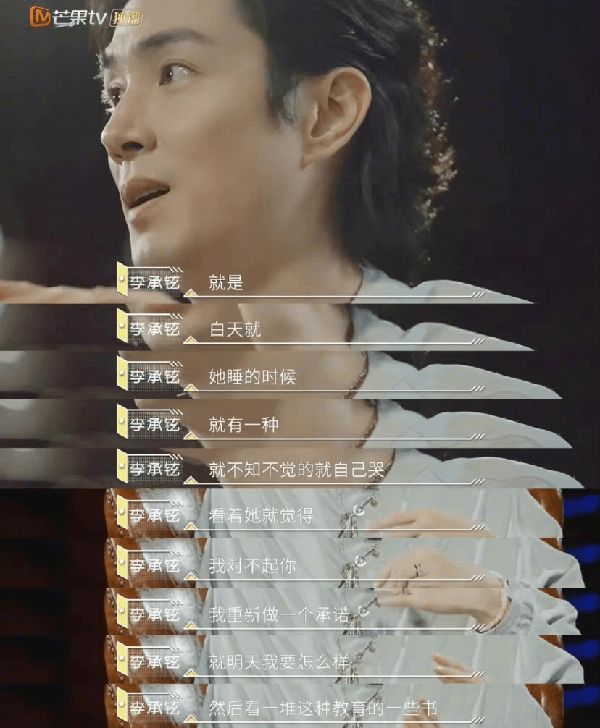

李承鉉的抑鬱不僅來自於自己內心的掙扎,還有更多來自於對孩子的照顧和教育上面。

當他有很多的負面情緒的時候,就很容易沖女兒發洩,雖然女兒並沒有做錯什麼。

沖女兒發完脾氣之後,他又開始自我譴責,覺得自己不是一個合格的爸爸,又要努力去學習如果做一名合格的爸爸。

不斷自我消耗的過程,也是不斷自我攻擊的過程。

一邊是想要發洩的本我,一邊是不允許自己發洩的超我,兩個小人一直在腦海中打架,而他也終於被自己打倒,被產後抑鬱的情緒所淹沒。

李承鉉的經歷和很多全職家庭工作者的心路歷程很像,只不過更多的時候,我們聽到的是全職媽媽心裡的痛。

雖然女性生育完激素水准驟降,會導致產後抑鬱。

可是生理因素的影響只會持續幾周的時間,更多的時候,我們的產後抑鬱都是由生活的瑣事帶來的,都是從情緒不能發洩出來開始的。

產後抑鬱不分男女,說白了,就是誰更負責誰抑鬱,誰帶娃多誰抑鬱。

誰帶娃,誰弱勢

李承鉉說,他非常感謝他的老婆和丈母娘,總是對他說感謝。感謝他的付出,才讓她們有了更多追求自己夢想的機會。

因為有家人的感謝和支持,讓他慢慢舒緩自己的壓力,看到自己的價值。

可越是這樣,越是讓人感覺心酸。

不缺錢不缺愛的全職爸爸,尚且會陷入產後抑鬱。那麼那些普通家庭中的全職媽媽或者全職爸爸,面臨的只會更多更苦。

抖音@奶爸小强是一名網紅全職爸爸,他總是在分享自己帶娃的日常生活,獲得了網友的關注與共鳴。

半夜11:20他被鬧鈴吵醒,接下來要給娃沖奶粉、哄睡、刷奶瓶。下一個鬧鈴是12:00、2:00……

直到淩晨五點,他的夜晚才算結束。

然後就是和白天忙碌的無縫對接,出門買菜、溜娃、洗衣服做飯拖地、整理屋子,這中間還穿插著無數次哄娃、沖奶粉……

這樣的生活經歷一天兩天,我們可以忍受。但是如果是成年累月呢,如果是看不見希望呢?

奶爸小强也經歷過產後抑鬱,曾經帥氣的他,也在全職帶娃的磋磨中,泯滅了眼神裏的光芒,變成了一個不自信的邋遢大叔。

從2019年5月他宣佈全職帶娃,到2020年8月僅僅一年3個月的時間,奶爸小强與妻子離婚了,孩子歸他。

沒有什麼狗血的劇情,他只說了一句"柴米油鹽的瑣碎不斷侵蝕著生活,這麼多年感情也不斷被衝擊留下一地雞毛。"

果然,誰帶娃,誰弱勢。

作家艾小羊說:一個人舞臺越小,越容易執著於細微之處,這種執著,既讓他們痛苦,同時又為他們提供了脆弱的安全感。

並不是說在外面工作的伴侶不累,而是他們面臨的舞臺更大,能做更多讓自己有成就感的事情。

有社會系統的支持,有自己舞蹈的舞臺,他們的內心秩序就能獲得穩定。

而在家裡的那個人,所有的價值感都只能通過伴侶獲得,他們內心是搖搖欲墜的,伴侶需要很强大的力量才能支撐住他們。

更何况,在外面工作的那一個人,往往覺得自己對家庭的貢獻才是更大的,全職的那個只不過是帶帶孩子而已,而且也沒有帶好。

得不到伴侶的情感支持,讓本身就價值感低的他們,更加否定自己。

誰帶娃,誰抑鬱

產後抑鬱有多痛苦?

在一個訪談節目中,一比特媽媽說:

"我生了一場病,但是因為我沒有咳出聲,沒有流鼻涕,家裡就沒有一個人知道我生病了,但我確實病得很厲害……"

我們以為生孩子要面臨的只是開骨縫的疼痛,可我們沒有想到的事情,太多太多了。

為什麼誰帶娃誰抑鬱?

因為針紮在誰身上,誰才知道疼。那些不大不小的瑣事,說出來顯得矯情,咽進去又喇嗓子。

一、不被接納的情緒表達。

在我們國家的文化背景中,喜怒不形於色是一種優秀的品質。

人與人之間的溝通,大多數都是具體的事務,我們羞於表達自己的情感,自己的情緒。

甚至我們會覺得,只有把情緒藏起來才是成熟的表現,否則就會被說幼稚。

在產後的時間段內,帶娃的那個人面臨生活的巨變,他們有太多的情緒需要表達,卻由於不被接納就只能默默藏起來。

《新媽媽情緒藍皮書》指出,有大於40%的新媽媽都曾經被家人說過"太矯情,生在福中不知福"。

把情緒說出來就會被嫌弃,那就只能自己咽下去。

我們都有過把衣服胡亂塞到衣櫥的體驗,一件兩件塞進去沒什麼,可是塞多了,終有一天它會在你打開衣櫥的那一刻,突然掉下來砸到我們。

那些沒有言說的負面情緒,積累多了就像傾瀉而出的衣物,成為攻擊我們的抑鬱情緒。

二、愛發脾氣,是新手爸媽的"出廠設定"。

每一位帶孩子的媽媽或者爸爸,都會發現自己有了孩子之後,脾氣變得大了。

當我們剛剛面臨為人父母這個身份的時候,憤怒像是一種邊界設定,是一種自我保護的防禦機制。

面對生活的巨變,面對所有人都只關心寶寶,面對自己的價值等同於奶瓶,我們會問自己:為什