心理學:為什麼越是不讓你知道的事情,你會越想知道

史翠珊效應

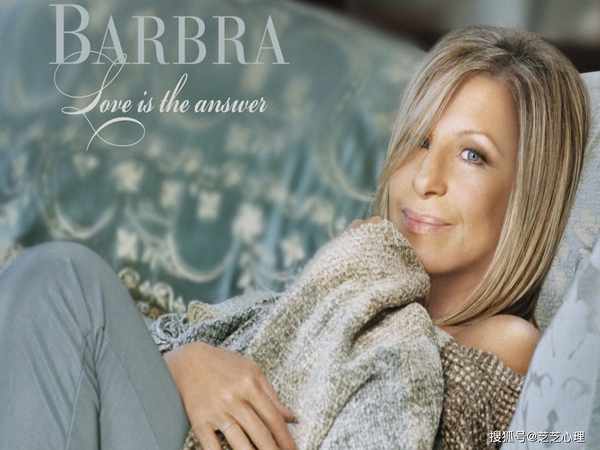

時間倒退回2003年,美國歌手兼演員芭芭拉·史翠珊(Barbara Streisand)為了不讓人知道,自己住的地方從空中被拍攝的照片,對攝影師肯尼士·阿德爾曼和網站Pictopia.com提起了訴訟,以保護自己的隱私。為什麼這位史小姐被拍到了照片就馬上狀告攝影師呢?難道是因為她在家裡的時候連衣服都。

打住打住,連我都上鉤了,想知道她到底被拍到了什麼。結果呢,史小姐敗訴,這件事情反而引起了網友們的關注,第2個月就有多達42萬人點擊這個網站,來看史小姐被拍攝的隱私照片。

之後,就有美國的部落格作家麥克·麥斯尼克提出了「史翠珊效應」(Streisand effect)一詞,來形容類似的現象。

在我們的百度百科裏也有這個詞的定義:"試圖封锁福斯瞭解某些內容,或打壓特定的網絡資訊,結果適得其反,反而使該事件被更多的人所瞭解。這個放在我們中文裡面其實就是,欲蓋彌彰。"

原本沒有人注意到的事情,被某些人隱瞞了以後,就好像是在告訴人們「這裡有不想讓人知道的重要秘密哦」,反而是等於進行了大範圍的文宣。

心理抗拒

不過呢「史翠珊效應」一詞並不是正規的心理學用語,在心理學中這類現象被稱之為「心理抗拒」(psychological reactance)。

它的定義是:「選擇自由」受到外界威脅時,產生的「恢復自由」的逆反心理。也就是說,人們被強迫做什麼的時候,容易產生反抗心的意思。

美國的心理學家,傑克·布魯姆(Jack W. Brehm,1928-2009)是通過一個實驗提出的「心理抗拒」這個詞,實驗的具體內容就不詳細說明了。結果顯示,人生下來就有,自己的事情自己做决定的欲望。如果被別人強迫的話,就會感到厭惡。當某件事情被禁止時,人們反而會想去做。這就是「心理抗拒」的產生機制,是人類的本能。

而它有2個特點:

第一,即使是對自己有好處的內容,也會無意識地排斥。這也是很多人聽不進好言相勸的原因之一,和總是會有人抬杠的原因。

第二,男性的「心理抗拒」反應比女性更强烈。也就是說,男性更不喜歡被束縛住選擇自由。

「心理抗拒」隨處可見

其實在我們的生活中,到處可以看到「心理抗拒」。

比如,如果某博的一個熱搜在很短的時間內不見了,雖然線民們不知道某博是否真的有特別處理的意圖,但是由於這種讓人覺得好像是有某種暗搓搓操作的行為,就容易造成線民們更多的揣測,反而適得其反,容易生出更多的相關詞條。

又比如,男朋友的手機平時坦然地放著沒事,但是如果他把手機翻過來放,或者連洗澡的時候都帶著手機,那麼女生反而會想看看他的手機裡面藏了什麼秘密。

或者我們有時候看到一些標題黨的文章或視頻,寫著"千萬不要點進來看",反而會忍不住想點進去看一看,到底裡面說了什麼。

再比如,爸爸媽媽對孩子說:"不准打遊戲!好好寫工作。"可是孩子們可能會在爸媽看不到的地方,花更多的時間打遊戲。

而明明是普通的照片,如果打上了馬賽克,人們就會有一探究竟的想法,想知道馬賽克下麵到底是什麼情况。

其中最著名的「心理抗拒」是男女戀愛中的「羅密歐與茱麗葉效應」。如果兩人的愛情被周圍的人反對的話,就會想要反抗,變得更加喜歡對方。(主要內容講的是有世仇的兩大家族,他們的孩子,青年男女,羅密歐和茱麗葉相愛了,但是卻被家族反對,於是他們迎難而上,越挫越勇,屢敗屢戰,最終生命走向終結的故事。)

所有這些事情的原因,大多是因為當人被強迫做某事,或者被剝奪「選擇自由」時,就會無意識地想要反對它。所以越是不讓你知道的事情,你就會越想知道。

後來這個理論也被商家們知道了,就開始運用到行銷手段當中。明明和普通的商品沒有很大區別,但是只要換成快閃店、限定只賣一段時間的產品(日本的商家就很擅長使用這種行銷手段),或者球鞋只有1000雙賣完絕版等等,都能讓人更多地想要買買買。

這些都是商家很好地運用了心理學,瞭解消費者害怕失去「選擇自由」,在能買的時候就會想要趕緊買的心理,結果很可能就是商家賺到了比平時翻N倍的銷售額。

看看,是不是都是套路。

現在,我們瞭解了人類的這個本性,是不是就能反其道而行之了呢?

答案是可以的,效果怎麼樣因人而異,畢竟每個人情况不同,而且還需要注意度。過於强烈的禁止和限制,人們反而很難產生反抗的欲望了。

人類心理就是那麼地難以捉摸!

參考文獻:

1.https://baike.baidu.com/item/%E5%8F%B2%E7%BF%A0%E7%8F%8A%E6%95%88%E5%BA%94/8452005?fr=aladdin百度百科史翠珊效應

2.林崇德.心理學大辭典(下卷):上海教育出版社,2003

3.(英)威廉·莎士比亞著;朱生豪譯;蘇福忠校,莎士比亞十大經典戲劇上[M],中國友誼出版社,2016.06

4.Brehm,J. W.(1966). A theory of psychological reactance. Academic Press.

下一篇:我被我的孩子報復了