哀而不傷,讓愛成為生命的遺產|《生命中不可承受之痛》

作者|楓南

從去年的疫情到今年的水灾,作為一個普通人,我們無法阻擋災難的來臨。

但是每當看到荧幕上或者在流覽網頁時看到照片,新聞中報導遇難人數的時候,或多或少內心都有可能會有些揪痛。

死亡,無論是在哪一個國家,似乎都是一件無法輕易提起的事情。好像提到這個事情,無論是人還是物都會變得嚴肅起來。

然而生命無常,每個人都在自己或漫長或短暫的一生中不得不面對著這個沉重的問題。

無論是自己面對失去還是面對所愛之人的失去都是一件非常悲傷而沉痛的事情,然而死亡也有意義,從死亡中尋找生命的意義,可以讓我們成長,過上更好的生活。

哀傷的6個階段

伊莉莎白·庫伯勒-羅斯在其傳世著作《下一站,天堂》(On Death and Dying)中,通過觀察垂死病人的共同經歷以及共同的心理階段,描述了人們應對死亡帶來的哀傷的5個階段,分別是:

(1)否認:震驚,不敢相信所愛之人真的不在了;

(2)憤怒:對所愛之人的死亡感到氣憤;

(3)討价還价:考慮所有的可能性,後悔;

(4)抑鬱:因為所愛之人的離去而傷心;

(5)接受:承認失去所愛之人的現實;

這5個階段並不是規定,所以不是絕對的。絕大多數經歷過的人都可以大致分辨出這5個階段。

但是在接受所愛之人離世的現實後,很多人依舊不能生活,他們依舊非常痛苦。接受所愛之人去世並不代表就不再哀傷,或者哀傷的過程正式結束。

整個療愈的過程中,還有至關重要的第6個階段——尋找生命的意義。

對絕大部分的人來說,哀傷會隨著時間的流逝而減輕,但它不會停止,甚至很多年都會如同藤蔓一般緊緊地纏在我們的心頭。

只有找到生命的意義,我們才能將哀傷化為更豐富,更有意義的情感,才能讓我們自己過上更加豐盈充實的生活。

在失去之後尋找生命的意義會讓我們走上截然不同的道路。

坎迪·萊特納在她的女兒被一個屢次醉酒駕駛的司機撞倒身亡後,在1980年成立了"母親反對酒後駕車"(MADD)組織;約翰·沃爾在兒子亞當斯被人謀殺後,製作了美國電視節目《美國頭號通緝犯》。

雖然很多普通人沒有那麼大的號召力和能力,但這並不能成為我們尋找生命意義和創造意義的阻礙。

書中曾經提到一個普通而感人的例子:馬茜是由父親帶大的,但父親卻因為疾病去世了。父親曾經非常喜歡丹尼·托馬斯,馬茜買了很多張丹尼·托馬斯的郵票,每次去郵局寄送包裹的時候就會使用一張。

每次看到丹尼·托馬斯的微笑,對父親的回憶就會湧上馬茜的心頭,給她帶來安慰。這樣微小的瞬間,一個簡單的紀念品,就承載著生命的意義。

任何的表達都是被允許的

有人在面對哀傷的時候不知所措,會一遍遍地向周圍的人訴說自己親人去世的經歷;還有的人淚流成河,只要提及任何一個字就會悲傷得不能自已。

這些看起來都是一些"正常"表達悲傷的管道,似乎每一個人都應該有這樣的時期。

但有一小部分人不是這樣的,他們看起來太堅強了,好像和死去的人毫無瓜葛,因為他們從來不會在公開場合或私下哭泣,也不與朋友和家人分享自己的感受,這樣的人會經常被誤解是不傷心的。

我們在心中存在一種錯誤的看法,認為愛有多深,哀傷就應當有多重,其實並不一定非要如此。

有些人是"用理智的方法處理哀傷的人",他們並不是是感受不到哀傷,只是不願談及失去親人的傷痛,希望儘快恢復"常態"的生活,但這也是他們用自己自然的管道體驗哀傷的一種方式。

他們會感受到哀傷,或許也不知道該說些什麼,只是他們已經接受這個事實,他們的餘生依舊會懷念逝去之人,只是使用不同的管道罷了。

向死而生,我們只能對自己負責

喪失,不僅僅會讓我們感到悲傷。由於一些複雜的關係,一些未竟的事業,生命中會有一些人的離去讓我們感到憤怒、內疚、後悔,我們還可能指責這個世界,甚至是"指責"離世之人:你怎麼這麼早就離開了?之前的爭吵、過節還有約定都不作數了嗎?

但是,當這些人去世,我們就再也沒有辦法改善這種關係了,未竟的事情仍未竟。對於如何處理複雜的關係,我們每個人都必須做出自己的選擇。關係越複雜,選擇就越困難。

但當死亡來臨的時候,你想不想見對方最後一面,一笑泯恩仇?還是想保持距離,老死不相往來?

面對生離死別,面對人生中最複雜、最令人沮喪的人際關係時,我們只能對自己的行為負責。怨恨別人可能是對的,但我們永遠不會囙此快樂。

我們可以選擇寬恕,選擇補償,這樣就可以結束複雜的情感,開始純粹地為生命的離去而悲痛。

就像書中提到過的一對母女——特麗莎和她的母親。母親在特麗莎小的時候被確診為精神病,雖然母親很想照顧她,但因為身體的緣故有心無力。

在之後的很多年,特麗莎都無法理解母親的所作所為,13歲就開始抽烟喝酒,25歲時就離開了家。

特麗莎堅持每年都會去看望母親一次,但母親並不領情,甚至曾經把門關上,把特麗莎拒之門外。所以特麗莎和母親的關係一度跌至冰點。

但當得知母親確診癌症後,特麗莎决定請假返回家中,陪伴母親度過最後一段時間。在最後的一周裏,特麗莎每一天都和母親在一起,直到某天早上母親安靜地離開人世。特麗莎認為自己在母親身邊最後的陪伴可以帶給自己很多平靜。

在過去二十多年裏,母女之間沒有說過話,但在最後的這段時間裏,她作為女兒感受到了母親的愛。

雖然母親飽受精神病的折磨,但母親依舊盡自己最大的努力扮演好母親這個角色。母親對自己患有精神病這件事沒有選擇的權利,她對待自己的管道也不是因為不愛自己,而是因為疾病所致。

囙此,特麗莎可以放下心中的芥蒂,選擇原諒母親,陪伴母親走過生命最後一段時光。

"

專欄君

篇幅宜人性:★★★★★

趣味可讀性:★★★★

科學嚴謹性:★★★★

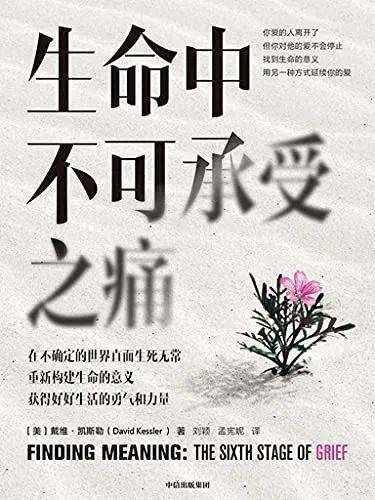

《生命中不可承受之痛》這本書的作者是戴維·凱斯勒,他是美國著名的哀傷治療專家。數十年來,他一直從事著臨終關懷、哀傷治療以及逝者親屬的安撫工作。在2016年,他的小兒子意外離世,經歷了喪子的巨大痛楚與掙扎,終於走出陰影,也引發了他對哀傷本質與死亡意義的更多思考。

在這樣的情况下,他寫出了《生命中不可承受之痛》的書,和讀者分享他的哀傷治癒之旅。正如這本書中所說:"每個人都會在人生的某個階段滑向崩潰的邊緣,重要的是,我們要知道如何堅強地站起來,重拾對生活的勇氣和信心,再次踏上人生