你還在當一個“老好人”嗎?|學會表達負面情緒

作者丨邢乎

情緒可以被看作是幫助我們應對特定情境的工具:

在談判中表現出憤怒會讓對方多做一些讓步;

對另一半表達感激會讓雙方更愛彼此;

嫉妒會激勵我們為達到目的馬上採取行動;

自豪會讓我們更堅守信念、堅持計畫;

……

不同的情緒適用於不同的情境。從上面的例子看出,憤怒在談判時可能最有用;感激在和喜歡的人交往時可能最有用;嫉妒在希望得到某種東西時可能最有用;自豪在想要完成一個目標時可能最有用。

無論是正面還是負面情緒,找對適當的情境,它們都能幫我們更好地解决現實問題。

善於使用負面情緒獲益更多

雖然說是正、負面情緒各司其職,但一直以來,助人為樂、善解人意等正面特質會得到更多的褒獎。仿佛一旦和人接觸,只有表現出自己"親社會"一面的那些人才能得到大家的喜歡。

也囙此,我們習慣了用正面情緒去掩飾自己。那麼在自我營造的這個所謂積極正面的環境中,我們會感受到更多快樂、更容易應對生活的困難嗎?

密歇根大學學者Weidman等人發現,儘管人們更願意使用正面情緒作為工具去應對日常困擾,但這其實不是收益較高的做法。相反,那些善於使用負面情緒來調節的人得到的好處更多[1]。

讓自己强行打起精神去行動,但其實內心完全感受不到積極情緒,這反而會讓你覺得自己很不真實(inauthentic)。不真實感指扮演或被迫表現出與內心體驗不同的情緒。以往研究發現,不真實感會導致焦慮、壓力等,且長期的不真實感會降低社會關係的質量[1]。

我們總是盲目相信積極的價值

密歇根大學的研究員們在實驗中選擇了10種情緒,包括5種正面情緒(自豪、同情、感激、自信和愛)和5種負面情緒(憤怒、焦慮、嫉妒、內疚和羞耻)。

參攷前人文獻中使用的情境資料,研究者為每種情緒編寫了2種可控情境(即採取某種情緒可以讓情况達到預期效果)和2種不可控情境(即被試採取任何管道都不能改善現狀)< /strong>。

比如,對於憤怒情緒來說,在公司的討論會中與同事起了爭執,企業文化鼓勵交流,你能够用憤怒表達你對他人的不解,那這就是可控情境;但如果你在參加線上會議且麥克風壞了,你氣得跳脚也沒用,這就是不可控的情境[2]。

在閱讀每一個情境後,被試需要從上面列出的10種情緒中選擇他們認為的最有助於解决情境問題的一種情緒。

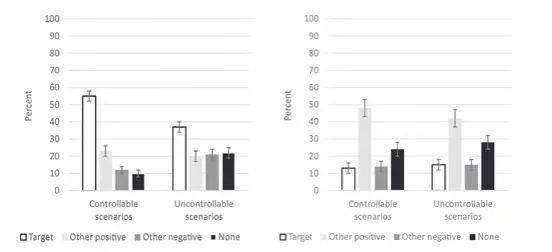

左圖為正面情緒,右圖為負面情緒

結果發現,當正面情緒為目標情緒(左圖)且處於可控狀態時,有55%的被試選中了目標情緒,但當負面情緒為目標情緒(右圖)且處於可控狀態時,只有13%的人選擇使用目標情緒。

並且,在負面情緒能有助於現狀的情境中(比如使用憤怒來幫助你表達你的觀點),無論可不可控,人們卻更多地會使用正面情緒。

總得來說,人們日常使用正面情緒工具的頻率幾乎是負面情緒的兩倍,看起來人均樂觀天使。

但其實,如果在本應使用負面情緒的情境裏錯誤地使用正面情緒,反而會比直接進行負面情緒表達產生更不好的結果。

雖然日常生活中,確實是那些處事態度更積極的人幸福感更高,但這裡有一個大前提,就是他們發自內心地覺得好。否則通過表現出快樂、感激等情緒來解决問題,而自己內心並不是這麼認為的,會讓我們陷入一種不真實的困局中,反而產生更深的焦慮。

人們對積極態度的盲目相信,反而造成了一系列消極的結果,聽上去就像一個諷刺的悖論。

根據Weidman等人的研究,人們應該學會更頻繁地使用負面情緒作為手段來面對生活,讓不同的情緒工具達到平衡狀態,才能讓我們的生活也平衡起來。比如明明很難過,就不要對朋友們說:"I'm fine",試試說說:"55我太難了,要抱抱",即使你是個猛男。

一個正面的"老好人"並不那麼受歡迎

我們看電影時,比起那些為了表面和諧而隱藏自己的時刻,一個人流露出真實性格的時刻更吸引我們。這時候人物變得立體生動,我們也更理解這個人的意圖。即便這個意圖是惡的,也有"可愛又迷人的反派角色"這麼一說。

回到現實裏,我想起一個朋友小A,可能每個人都有這麼一個"老好人"朋友,他願意無償給大家提供情緒價值:"別多想了"、"多喝熱水"、"你很棒的"。即使你對他不滿,他也總是笑臉相迎。問題在於,雖然剛開始大家相處融洽,但時間久了,和這麼一個渾身"正能量"的人相處總感覺中間抵著一層,無法接觸到這個真實的人。

如果能用負面情緒表達真實的想法,也許朋友們才能真實認識到他是什麼樣的人。

使用負面情緒要分情境

不過負面情緒也並不是萬能的,有些時候我們也要考慮後果和外部環境。比如你在公司因對上級領導不滿而表達憤怒大喊大叫,沒准第二天就被移出工位了。

在日常生活中,我們或許更常向親人表達負面情緒,造成"壞脾氣留給最愛你的人"的情况。

舉個例子,北京大學哲學系副教授吳飛在研究華北農民自殺問題時發現,農村家庭中人們受到委屈,經常用自殺來表達自己的憤怒。在家庭政治的博弈中,每個人都是一個權力的據點,夫妻之間、父子之間都是這樣[3]。

如果一方在這種權力的博弈中落敗,比如因為沒有伺候好老人,兒媳婦受到兒子的埋怨,她可能不會直接選擇理解和善意的溝通,而是喝一瓶農藥,讓別人看到自己態度,保住自己的面子,借此解决問題。

之所以很多人會在家庭中用極端管道表達"負面情緒",也許在於,家庭政治是親人之間的政治,期間的衝突是怨。一般情况下,滿腹怨氣的人會以死相拼,這樣對方就會悔恨或屈服,從而使自己在權力博弈中獲勝。

但是這樣的負面情緒手段往往造成不好的影響,使得事與願違,而不像此前研究中發現的那樣幫助人們解决問題,這是為什麼呢?

吳飛認為,這是因為:第一,他們沒能從家庭全域來考慮,即沒有充分考慮到,權力遊戲的最終目的不是誰的勝利,而是更好的親密關係;

第二,即使從個人角度考慮,他們想不開是因為沒能徹底理解,真正能使自己的人格價值(吳飛認為人格價值指每個人儘量各得其所、安生體面)得到實現的,並不是權力遊戲中的那口氣,而是和樂的家庭。

總結

總之,在該用負面情緒解决問題的時候,就要使用它們。一味採用正面情緒作為手段想把問題解决好的人,可能會產生一種不真實感,這種不真實感非但無助於困境的化解,反而可能讓我們陷入焦慮。

不過不同情境採用不同情緒去化解問題,也要求我們對整體情境有更高的判斷。過度的負面情緒可能也會讓周圍不太熟悉我們的人也給我們扣上"不友善"的帽子。

當然,最重要的是要分清楚,自己的情緒表達出來想要達成什麼樣的目的:如果是為了日後好好交流,那最好能讓對方明白自己最真實的情緒。

投票

"

學堂君

你知道怎麼在一叢真花中找到做工精良的假花嗎?

去找那一朵沒有任何斑駁、衰敗、蟲咬痕迹的花,因為只有假花才不會有傷痕。

那些快樂和悲傷的情緒,那些好好壞壞組成了完整的