體察其他人的感受?除非TA是自己人!

作者|喬喬

我們總說小朋友是"自私"的。這不是指責小朋友們的品質,而是說,小朋友們有時候會忽視別人的看法和感受。我們每個人天生都是一個"自我中心主義者"。例如,我們在很小的時候,會以為別人在另一個角度看到的圖案和我們在自己的視角看到的是一樣的,我們也不知道如果別人沒有和我們一樣看見一件事情發生,他們就不會像我們一樣知道這件事的經過。只有在"心理理論(theory of mind)"的能力充分地發展了之後,我們才能學會體察別人的心理狀態(mental state)。

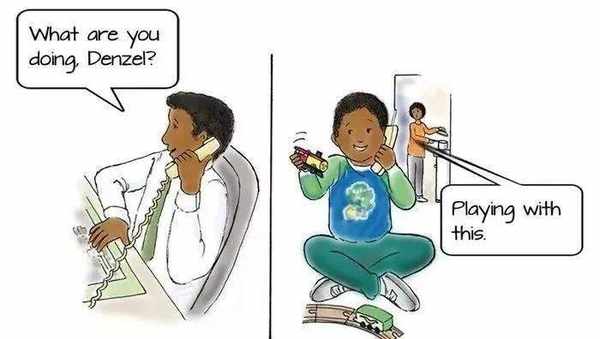

這是自我中心時期的小朋友常犯的一個錯誤

但是有的時候小朋友還是學不會感受別人的心理。研究者們發現,很多時候這個現象發生在外群體(out-group)的成員身上。什麼是外群體呢?外群體就是"不和我同一類的人群",和它相對的就是內群體(in-group)的概念,也就是"和我同一類的人群"。這個"類"可以是不同的班級,也可以是信仰不同宗教的人群。

顏色不同?我們不是一夥的

那麼,小朋友是不是不能體察外群體人們的心理狀態呢?研究者們設計了一個實驗。一些5歲和6歲的小朋友被請來了實驗室。研究者會讓這些小朋友們觀看一些動畫片。在動畫片中,有一大一小兩個三角形。他們倆會在荧幕上運動,看起來就像是一個三角形想要安慰另一個三角形,或者一個三角形想要嚇另一個三角形一跳。

三角形本身是沒有任何特徵來讓小朋友確定它的身份的,但是研究者會告訴小朋友這些三角形的身份。在一半的情况下,研究者告訴的是性別:這兩個三角形都是男生/女生。這樣,對男生來說,"女三角形"就是一個外群體的個體。另一半的情况下,研究者告訴的是國籍:這兩個三角形都是住在你家附近、和你上同一所學校、說同一種語言的小朋友/這兩個三角形都是住在另一個國家、和你上不同的學校、說外國語言的小朋友。這樣,"住在附近的三角形"就是內群體的個體,"住在國外的三角形"就是外群體的個體。

小朋友們看完了動畫片之後,研究者會問小朋友:"你覺得剛才動畫片裏發生了什麼?""你覺得動畫片裏的小朋友在做什麼?""請跟我講講這個小朋友吧。"

小朋友的回答怎麼能夠幫助研究者知道他們有沒有體察到動畫片裏那些三角形小朋友的心理狀態呢?研究者們統計了小朋友的回答中涉及到對方的想法或渴望(如"想要""喜歡""想知道""决定")、情感(如"生氣""不高興""嚇了一跳")、意圖(如"想頑皮一下""")、互動(如"模仿""爭論""嬉戲""偷窺")的詞彙。

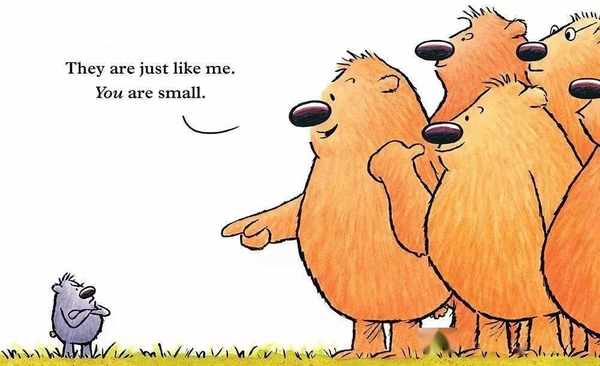

結果發現,小朋友在評論內群體的三角形小朋友時,使用的這些詞彙的數量和多樣性明顯比外群體更多。這說明,5-6歲的小朋友,相比於和自己不是同類的人群,更能够體察和自己一類的人們的心理狀態。

這個研究也許為我們揭示了社會偏見(social prejudice)的起源。很多時候,對於那些和自己不一樣的人,人們往往沒缺少寬容的心態。這到底是什麼在作祟?可能,人們從小就喜歡和與自己一樣的人待在一起,更能體會他們的感受。而對那些和自己不一樣的人,則很難"站在他們的鞋子裏"思考。

"

作者說

跨性別的偏見、跨種族的歧視、跨文化的衝突,很可能是因為一旦失去對別人心理的感受,"別人"對我們來說就只是被"去人性化(dehumanize)"後的實體,囙此不需要被理解和特殊對待。這也提示我們,在對待和我們不一樣的人群時,需要特殊的理解和包容。

心理學部各實驗室、課題組運營有一批不同方向的優質心理學科普公眾號,在大學堂後臺自定義選單點擊"分類精選"-"友情公號"可以查看。今後的每個週六,大學堂都會轉載其中一篇與大家分享,祝大家晚安。

本文轉載自公眾號"嬰幼兒心理"(微訊號:kidslab)。嬰幼兒心理由北京師範大學發展心理研究所嬰幼兒心理實驗室創辦,該實驗室主要從事學前兒童認知發展方面的研究。歡迎大家關注嬰幼兒心理微信公眾號。

參考文獻:

[1] McLoughlin,N. Over,H. Young Children Are More Likely to Spontaneously Attribute Mental States to Members of Their Own Group. Psychological Scicence,28(10),1503-1509.

作者|喬喬

來源|嬰幼兒心理

編輯|木舟

(本文由京師心理大學堂轉載,歡迎轉發至朋友圈,如需轉載請聯系嬰幼兒心理後臺,征得作者同意後方可轉載)

點擊以下關鍵字查看更多內容

誇誇群|熬夜|手機| AA制|杠精|學婊

欲擒故縱| NTR|男子漢|擇偶|分手

心理繪畫|心理人| MBTI | 心理諮詢

家暴|出櫃| 吵架|童年| 生育

同志|抑鬱症|性教育