揭秘流量密碼:文學故事的6大創作範本

作者|大千

人們都喜歡怎樣的故事?

酣暢淋漓的?曲折離奇的?安靜溫暖的?

來看看研究者們在數據中發現的經(流)典(量)故(密)事(碼)框架吧!

佛蒙特大學的研究團隊在2016年在Project Gutenberg(一個電子書網站)上下載了上千本英文書籍,通過對這些文字的情感分析(sentiment analysis),繪製了每本書的情感曲線[1]。例如這本書是"從快樂開始、以悲傷結束"的,還是"從悲傷開始、以快樂結束"的?

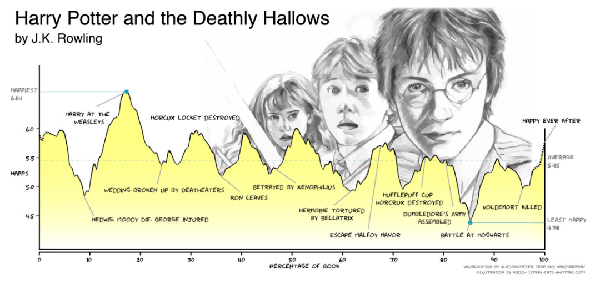

下圖是研究者們從《哈利波特與死亡聖器》中選取出來的情感曲線,橫坐標是故事行程,縱坐標是"積極情緒"的得分高低。

可以看到,雖然整本書包含了諸多複雜的情節,但情感曲線基本捕捉到了重要事件和節點。例如開頭部分哈利在羅恩家(Harry at the Weasleys)遇到鳳凰社的成員,這時的積極情緒得分最高。而臨近末尾,哈利和伏地魔決戰的危急時刻(Battle at Hogwarts),也是積極情緒得分最低的時候。

之後,研究者們試圖給這些書的情感曲線做一個歸類,通過三種不同的統計方法分析,結果都發現:6種類型的情感曲線足以用來總結所分析的所有故事的特徵。這6種情感曲線分別是:

- 白手起家(Rags to riches):失意的開頭,圓滿的結束

- 悲劇(Tragedy):開場宏大,悲劇結尾

- 陷入困境並收穫成長(Man in a hole):開場得意,中場失意,最終涅盤-代表作「回家的誘惑」:品如出場--品如沒了--品如回來了

- 伊卡洛斯(Icarus):出師不利,中場高光,結尾慘澹

- 灰姑娘(Cinderella):落-起-落-起

- 俄狄浦斯(Oedipus):起-落-起-落

-可參攷脫貧攻堅奔向小康系列劇本

-說到悲劇,「周生如故」的DNA突然動了

(最後三個都是以已有故事的角色命名,學堂君也不再舉例啦)

下圖直觀地呈現了這6種情感曲線:

(家人們不要被統計圖錶嚇到,直觀的看一下趨勢就能發現其中的奧妙)

其實,以往也有研究者對文字情感進行類似的歸類分析,例如Booker在2004年總結了450個歐美國家的小說、電影、劇本等,發現這些故事無非是7種類型[2]:

(1)戰勝怪物:Overcoming the Monster;

(2)白手起家:Rags to Riches;

(3)冒險和探索:The Quest;

(4)一段旅程:Voyage and Return;

(5)喜劇(廣義上包括許多浪漫故事):Comedy;

(6)悲劇:Tragedy;

(7)重生:Rebirth。

類似的,研究者Hogan在2003總結了文學作品的三種故事模式:浪漫主義,英雄主義,犧牲主義[3]。

無論如何分類,除了借此發現文學創作商業化的財富密碼之外,我們也想知道:

為什麼人們就喜歡這樣的情節發展模式?這些情節滿足了人們的哪些心理需要?

人們為什麼喜歡這些故事發展模式?

研究者Singh從進化心理學的角度提出了兩種解釋[4]:

一種解釋是,這些情節觸發了我們的社會學習機制。

社會學習能力在人類進化過程中是非常重要的,也是將我們與其他動物區分開來的最有價值的技能之一。

例如我們學習修馬桶不必非得親自動手,在b站上觀看別人修馬桶的視頻,也能知道個大概。

當我們看到文學影視作品中人們遭遇障礙後如何克服,或者瞭解他們為何失敗,都會觸發我們的社會學習機制,讓我們不禁三連:

點贊、投幣、收藏"有用"、"在學"、"我悟了!"

另一種解釋,是觀看這些作品觸發了我們另一套進化機制:合作。

也就是說,我們會把故事主角看做自己的合作夥伴,當主人公克服困難收穫喜悅,我們會感覺在書本/荧幕前為TA加油助力的時刻沒有白費。或是主人公慘遭陷害陷入低谷,我們甚至會在開始幫TA想辦法。

這種基於"合作共同體"的情感共鳴,喚起了我們的情緒狀態,也讓我們願意將注意力投放在故事情節中。

這樣兩種解釋也可以說明,很大一部分"從頭富到尾",或者"從頭窮到尾"的劇情,似乎很難出彩,畢竟沒什麼可學的,也沒什麼可幫(合作)的。

甚至,我們為什麼看爛劇會生氣?

因為我們以為自己是來向主人公進行"社會學習"和"合作"的,但卻發現主人公的行為管道全無邏輯。這種感覺就好像——

"戀愛遇到渣男渣女"、

"小組工作遇到水貨"、

"合作夥伴全程不線上"

……

讓人恨不得沖進荧幕做點什麼或者光速弃坑。

數百年來,我們一直在消費基本相同的故事?

研究者們對文學和影視作品的歸類似乎在暗示我們:數百年來,人們一直在消費基本相同的故事。

但真的是這樣嗎?

我想不是的,畢竟故事框架只是代表故事發展的走向,我們還需要豐富立體的人物,合理又具備衝突性的事件和人物關係來填充故事的內涵。

這也是為什麼,優秀的作品"套路"容易總結,卻難以複製,或者只複製成了工業糖精。畢竟優秀的作品絕不是遵循一個簡單的公式寫出來的。

最後的最後,關於文中一開始提到的6種情感曲線,再附贈一份流量密碼給大家:

相比「白手起家」和「悲劇」這兩種故事,「陷入困境最終成長」、「伊卡洛斯」、「俄狄浦斯」這3種故事的線上閱讀量更勝一籌!

投票

"

學堂君

雖然固定套路總是那幾個,但我國網路文學的創新性還是很足的!從各種口味的言情到修仙、重生、快穿、系統甚至盜墓……無奇不有,應有盡有。學堂君一直有個小想法,應該把我們優秀的網路文學向全世界推廣,讓大家見識一下中國人的想像力?

參考文獻:

[1] Reagan,A.J.,Mitchell,L.,Kiley,D. et al.(2016). The emotional arcs of stories are dominated by six basic shapes. EPJ Data Sci.,5,31.

[2] Booker,C.(2004). The seven basic plots: Why we tell stories. Continuum.

[3] Hogan,P. C.(2003). The mind and its stories: Narrative universals and human emotion. Cambridge University Press.

[4] Singh M.(2021). The Sympathetic Plot,Its Psychological Origins,and Implications for the Evolution of Fiction. Emotion Review,13(3),183-198.

作者|大千

編輯| Zene

(本文由京師心理大學堂原創,歡迎轉發至朋友圈,如需轉載請聯系後臺,征得作者同意後方可轉載)

點擊以下關鍵字查看更多內容

誇誇群|熬夜|手機| AA制|杠精|學婊

欲擒故縱| NTR|男子漢|擇偶|分手

心理繪畫|心理人| MBTI | 心理諮詢

家暴|出櫃| 吵架|童年| 生育

同志|抑鬱症|性教育