孩子叛逆、違抗怎麼辦?比打罵更有效的教育管道是…

有家長形容養孩子就像闖關,以為孩子長大一點就能鬆口氣,結果發現一關比一關難。

二三歲的時候,開始頂嘴,會一直說"不",什麼都想自己來,一言不合就哭鬧。

四五歲的時候,不讓幹什麼他偏做,把家裡弄的一團糟,不得不跟在屁股後面收拾。

上了小學,特別會氣人,做事拖拉,又總是找藉口找理由。

等到了青春期,回到家關上門,不和你溝通,說什麼都當成耳旁風。

面對孩子成長過程中種種逆反、違抗的行為,很多家長十分頭疼,不明白為什麼自己說什麼都不起作用,而且孩子還更加叛逆了。

與孩子溝通,家長需要注意,講道理、勸說往往無效,打罵式的規範行為更是不可取,只有瞭解孩子成長過程中的心理特點,用孩子的語言和對方溝通,問題才能迎刃而解。

為什麼孩子會有這麼多"叛逆"的表現?

孩子在成長過程中,有三個叛逆期,不同的叛逆期,有不同的個性發展、心理生理發育特點,父母應對的方法也要不同。

2~3歲時出現的叛逆行為是人生第一個叛逆期的表現,稱"寶寶叛逆期"。

這個階段,孩子是無敵破壞王,有這樣的行為是因為孩子開始體驗自己掌控身體的感覺,對"我"的能力感到好奇,由於破壞比建設更容易,而孩子能力不够,因此孩子通常是通過破壞來判斷自己的能力。如:翻箱倒櫃把家裡搞得一團糟。

我們要注意,告訴他們應該怎麼做,而不是簡單的告訴他們不要怎麼做。

6-8歲時,則來到人生第二個叛逆期,稱為"兒童叛逆期"。

孩子渴望獨立,擺脫父母的控制,另一方面,在生活上情感上又對父母有著依賴。想要急切的向父母證明自己長大了,凡是不管對錯都想試試,會按照自己的想法去做事。如:天氣冷,怎麼說也不肯加衣服。

12-18歲時,是人生第三個叛逆期,這是大家最常見熟知的"青春期"。

處於童年轉化為少年的過渡期,身體發育成熟,但是心理還未成熟,常常遭遇到各種挫折感,在衝突和烦乱中成長,情緒不穩定,會開始挑戰父母的權威,一意孤行。如:責備幾句,就威脅父母離家出走。

看似叛逆、對抗的行為,不是孩子專門和父母作對,正是孩子在找到自己的力量,屬於身心成長中必不可少的一環。

不過,很多父母缺少應對經驗,在面對孩子無理取鬧、脾氣不好等行為時,也會無法控制自己的情緒,本能的打壓、控制,從而激化孩子的反應,甚至從親子衝突直接引發家庭大戰。

如果家長們懂得正確引導,多數孩子都可以順利度過這個時期。

用心理解孩子的感受

首先,不再把自己放在孩子的對立面,而是學著站在孩子的立場用心去體會他的感受。

孩子不是成人的縮小版,他們有自己的做事邏輯,很多時候,可能我們覺得自己是瞭解孩子的,但是是用頭腦中的正常孩子來作比較,往往沒有看到真正的孩子。

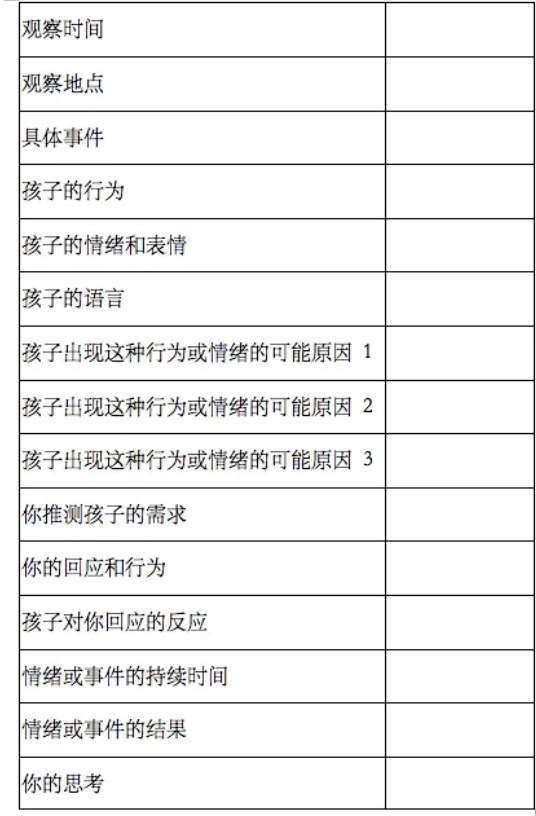

復旦大學沈奕斐教授提出一個觀察孩子的"透視鏡",就是在遇到難題的時候,根據下麵的表格做記錄,其中孩子出現這種行為和情緒的可能原因有三項,就是為了避免我們首長判斷而忽略真實情况,比如孩子和我們頂嘴,我們覺得是他叛逆脾氣不好,可真實原因是什麼呢,這樣記錄分析能讓我們去除偏見,更理解孩子。

記錄之後如何驗證?如果孩子年紀小就可以通過實踐來判斷,沈老師講了自己孩子三四歲的時候不喜歡淋雨,尤其是洗頭的時候大叫,她推測可能是1、水溫太燙,2、不喜歡阿罵洗,3、喜歡玩玩具一邊洗,但是驗證下來這三個推斷都不對,她再觀察到,會不會是洗頭時水進眼睛裏不舒服,然後給孩子買了一頂淋浴帽,最終解決了不愛洗澡的難題。

大一些的孩子可以直接溝通,看自己的想法是否和他一致,這樣嘗試之後發現自己就不會再先入為主的去揣測孩子,同時也能看到自己在面對孩子時,產生了怎樣的情緒,每一次記錄和反思都會讓我們更懂得如何與孩子相處。

用正向語言和孩子溝通

接下來給大家分享一些,無論孩子在什麼階段都可以使用的溝通技巧。

1)用正向語言替代"不"語言

在社區裏看到一個小孩子在跑,媽媽看著來來往往的車非常擔心,"你別跑,別跑"。

孩子盯著電視、玩手機,我們說,別總看電視,別玩了。

孩子會怎麼回應我們呢,當成耳旁風,其實這些句子都是命令式的,都是否定式的,當孩子聽到這些的時候,會習慣把這類的不語言單獨出來,說"不許跑"的時候接收到的指令是跑,這是一種無效的語言,我們可以嘗試換一種管道。

用"慢慢走路"替代"別跑了";

用"休息一下,做點其他事情"替代"別玩手機了"。

使用正面語言表達,是很好的溝通管道,也有助於建立良好的親子關係。

2)正面肯定句,"可以,一…就…"

當孩子告訴你她想要吃零食的時候,你心裡想過一陣就吃午飯了,吃了零食會影響正餐,如果你說,不能吃,孩子可能會發脾氣。

如果你說,可以,我們一起吃完午飯之後,再吃零食。

傳遞了兩個資訊,孩子可以吃,但是有一個條件,這樣不容易讓孩子叛逆,也讓孩子覺得父母是尊重自己的想法的。

其實這個語句可以用於各種場合,職場中想要拒絕時,又讓人面子不受損,可以說:沒問題,等你準備好了,我們可以這樣做。

3)"寶貝,可以幫我一個忙嗎?"

送孩子上學要遲到了,孩子還在磨磨蹭蹭,百般催促、威脅都沒有效果,或者你可以這樣問孩子,"寶貝,可以幫我一個忙嗎?"

然後你可以說:"我們還有半小時就要遲到,我想請你五分鐘內吃完飯"。表達變成請求合作式,讓孩子覺得你們是平等的,而不是用父母的管道命令,會更願意配合。

减少約束,懂得放手

孩子就是孩子,不能用我們的標準來處處約束他,對他的行為最好"有所管有所不管"。

有一比特家長曾經說到,每次自己在家工作時,孩子就要踢桌子,每次都怒不可遏,怎麼說都屢教不改,後來這位家長明白孩子在和自己進行權利之爭,後來她主動放手,對於譟音像沒看見一樣,孩子覺得沒勁兒自己就不踢了。

考慮到孩子這樣搗亂可能是為了引起關注,她抽出時間陪伴孩子,後來類似的問題少了很多。

我們在乎孩子,難免關注孩子的學業、吃穿、興趣愛好、交友等方方面面,不過過多的干預和指導很容易讓孩子喪失成長和自主性。

家長需要放手,放手不是簡單的不管孩子,而是為了培養孩子良好的習慣和品格,選擇有效的,有策略的放開。當篩選出哪些事情可以讓孩子自己做主,養孩子這件事就輕鬆了很多。

寫在最後