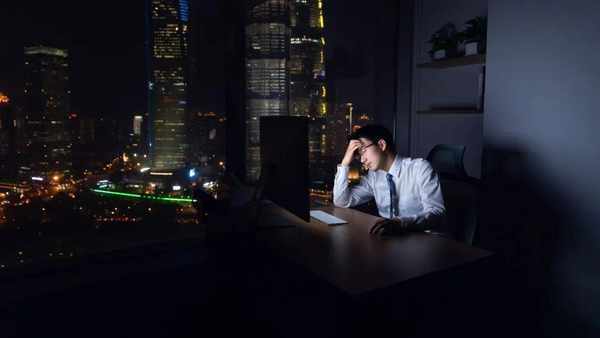

熬夜會讓人“變醜”,你熬過的夜正在報復你的身體

都市,仿佛沒有夜晚。

如今社會快節奏的發展,壓力大、熬夜、晚睡成了當代生活撕不掉的標籤。

中國睡眠研究會等聯合發佈最新資料顯示,在睡覺這件事上,22.8%的人是拖延癌晚期,25.1%經常會遲遲不想結束這一天。

除了工作、學習等不得已熬夜的群體,大多數人是不想早早睡去,通過熬夜擠出時間,留給自己休閒放鬆。

再看一集電視劇,再玩一局遊戲,看看最近的資訊……不知不覺就到了深夜。

調查顯示:中國接近6成人通常在深夜11點到淩晨1點入睡。

90後睡眠時間平均值為7.5小時,低於健康睡眠時間。

熬夜的快樂可以立刻享受,熬夜的後果不那麼"顯著",囙此,熬夜達人們有默契的忽視著熬夜的傷害。

第

1

則

熬夜的後果,你承擔不起

熬夜使人變胖?

科學研究證明了睡眠不足容易長胖,因為睡眠不足降低跟飽腹有關的瘦素,提高跟饑餓有關的饑餓激素。

熬夜會使人不自知的多吃,在變胖的道路上前進。

熬夜讓人變醜?

熬夜破壞人的新陳代謝系統,導致毒素堆積,黑眼圈、臉色暗沉、眼部細紋等一堆麻煩找上門。

長期熬夜真的會變醜,用最貴的護膚品,就能熬最晚的夜?只是一種心理安慰罷了。

熬夜等於慢性自殺?

熬夜破壞人的交感神經,使人沒有精神、記憶力減退、注意力無法集中;熬夜新增患癌風險,加重抑鬱等危害。

當身體在極度缺乏睡眠的時候,容易發生高血壓、猝死等危急情况。

從前我們都認為相比老年人,年輕人的身體比較強壯,卻不想很多疾病已經提前找到年輕人。

熬夜為首的不良作息習慣就是元兇。

第

2

則

知道危害為什麼還在熬夜?

主動熬夜:報復性熬夜

現在有一個新概念叫"報復性熬夜",就是指人們白天時間被工作和學習佔據,晚上就不想睡覺。

夜晚,不僅讓人放下了勞頓而倦怠的身體,還能在獨處中找到一絲絲心靈的慰藉。

有人說熬的不是夜,是自由。

利用熬夜的這段時間,想做點自己喜歡的事,不受約束的支配自己的生活,彌補白天失去自由,這是一種"補償心理"。

補償心理作為一種心理防禦機制,它能成為維持心理平衡的內在動力。

不過值得警惕的是,報復性熬夜並沒有幫助自己減輕焦慮,或者得到更多的自由。

那些因為熬夜而缺乏的睡眠時間,反而會轉變成心理和生理上的傷害反彈回去。

被動熬夜:越想睡越睡不著

有人不想睡,有人想睡卻睡不著。

現如今超過3億中國人有睡眠障礙,成年人失眠發生率高達38.2%。

失眠真的很煎熬,痛苦和焦慮能把人逼瘋。

一比特長期失眠的朋友說:想睡時閉上眼睛腦袋裏卻在放電影,躺在床上輾轉反側,而且越想睡,就越睡不著,就越著急,越著急,就更睡不著。

再看一眼手機,過去一個小時,現在快2點了,想到明天還有重要的事,更加煩躁。

心情狀態、生活作息等各種原因都會引起失眠,面對偶爾的失眠不要怕,更不要過多的自我心理暗示,以免形成"失眠恐懼"。

如果是長期失眠,持續幾個月以上,要及時尋求醫生、心理諮詢師等專業人士幫助。

為失眠同胞分享幾個幫助入睡的方法:

接受失眠:接受睡不著的事實,起來做點其他事情轉移注意力,繼續躺著只會新增焦慮。

選擇一些不會讓自己神經更加興奮的活動,比如讀紙質書籍、聽輕音樂或者白噪音等,等有了睡意再去睡。

正念呼吸法:內心清靜,沒有雜念,身心放鬆,自然就可以入睡了,大家可以在無法入睡時跟隨正念音訊,放鬆身心。

身體掃描法:就是讓自己的心像掃描儀一樣,從脚到頭把身體的每個部位都掃描一遍,是減輕焦慮促進睡意的有效方法,具體的引導文字如有需要可自行蒐索。

習慣不容易改變,也許看完這篇文章,你還會繼續熬夜。

要記得,身體是革命的本錢,是聰明人就儘量早睡!

全文圖片來源於網絡,如侵删。

文章來源於安肯心理,作者安肯心理

近期課程(點擊可查看詳情)

九州心理2021年度課程表(2021年5月更新)

心理諮詢師培訓專案招生簡章

【2021社會工作師】人社部、民政部雙認證

【中國心理學會認證】少兒心理發展諮詢指導師培訓

【中國心理學會認證】家庭教育指導師認證培訓

【中國心理學會認證】婚姻家庭諮詢指導師培訓

張海音客體關係精神分析系列培訓(7.23-25)

臺灣邱麗娃|薩提亞家庭療愈工作坊(7.30-8.1)

浩然動力夏令營青春期專場貴陽站(貴陽,8.4-8.8)

郭海峰五日正念止語靜修營(貴陽·8.4-8.8)

薛偉專業雙享班3+3天(8.13-15)

羅家永心理拓展實操科技中高級班代沙站(9.4-5)

嚴成剛系統排列工作坊(9.25-26第七期)

郭海峰正念工作坊|華人資深正念導師(10.15-17)

金天博士人本表達性藝術治療團體工作坊(10.29-31)

徐鈞自體心理學長程系統連續培訓(廣州11.5-7)

蔡仲淮國際催眠治療師認證(成都8月,長沙11月)

李晋偉性諮詢實務與技能班(11.26-28)

大理|郭海峰五日正念止語靜修營(12.27-30)

魏廣東沙盤遊戲治療中級班(12月10-12日)

李明聚焦取向心理療法國際項目連續培訓(2022.1)

邱麗娃·薩提亞家庭治療連續培訓專案(2022.3)