信任科學的人更易受偽科學蠱惑

作者|北師大自我研究組

"相信科學"(Trust in the science)是那些渴望推動積極的、有科學依據的變革的人常說的一句話,例如鼓勵人們採取行動應對氣候變化,或者提高疫苗的使用率。其底層邏輯認為,如果人們被鼓勵相信科學,他們就不會被偽科學(pseudoscience)所欺騙,因為謬論在科學證據面前往往顯得蒼白無力。

但是,當人們信任科學時,他們真的就不會陷入錯誤資訊嗎?根據2021年7月3日發表在《實驗社會心理學雜志》(Journal of Experimental Social Psychology)的一項研究,伊利諾伊大學厄巴納-香檳分校的Thomas C O’Brien及其同事採用四項預註冊的研究(N= 532,N =472,N = 605,N = 382)發現,十分信任科學的人通常不太可能相信錯誤的資訊。但是,當這些錯誤資訊以科學的內容作支持時,他們反倒更容易被他們所欺騙。

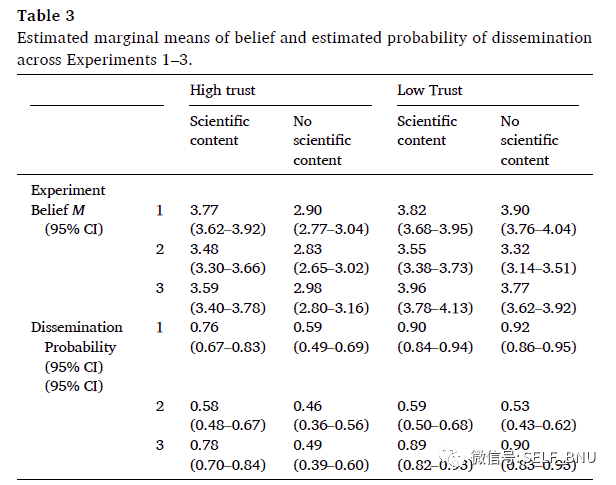

第一項研究採用2(內容:科學與非科學)x連續(對科學的信任程度)x連續(科學素養量測)的實驗設計,532名線上參與者閱讀了一篇關於"瓦爾紮病毒"(Valza Virus)的文章,文章稱該病毒是在政府實驗室中作為生化武器製造的,隨後被掩蓋。這篇文章是杜撰的,其風格旨在模仿陰謀論者在網上發佈的帖子。在一種情况下,這篇文章引用了一些科學家的話——他們的實驗室研究證明存在陰謀;另一方面,文章引用了一比特社會活動家的話。然後,參與者回答他們對這篇文章的相信程度(例如,他們在多大程度上同意這篇文章"可信"或"可能是真的"),以及他們是否認為應該與他人分享此文章。此外,參與者還回答了一些針對文字理解的問題,以掩蓋研究的目的。最後,參與者評估自己對科學的信任度,例如"科學理論值得信賴"這樣的陳述,並回答一些有關科學素養的問題。

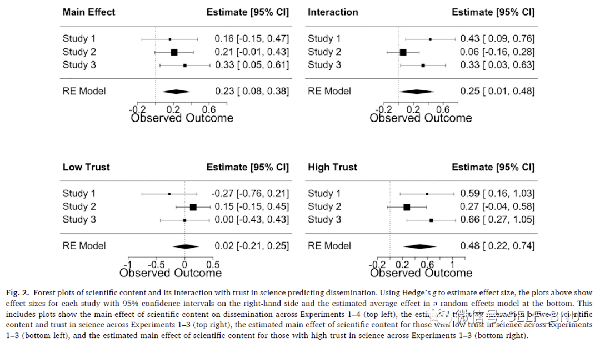

該團隊發現,總體而言,對科學有更大信任和/或對科學方法論有更深入理解的人不太可能相信陰謀論。但是,如果文章引用了科學家的話,對科學高度信任的人更有可能相信這篇文章。同樣,這些人更有可能說如果文章有明顯的科學內容,更樂於與他人分享。然而,對於科學信任度較低的人來說,不管文章是否引用了科學家對他們分享它的信念或意圖並沒有影響。

隨後的一項研究著眼於人們對轉基因食品陰謀論的看法,這次使用的是真實的文章和網站上的圖片。所有參與者都讀到轉基因食品會導致腫瘤,而這一點被掩蓋了的文章。在一種情况下,他們看到的文章提到了支持該理論的實證科學論文(但參與者不知道,這篇論文在發表後因為遭到嚴厲責備而被撤回)。在另一種情况下,他們再次閱讀激進主義者的論點,沒有任何科學內容。結果是一樣的:雖然總的來說,相信科學的人不太可能相信這種陰謀論,但當文章包含所謂的科學內容時,他們的相信程度就會新增。

研究3的結果也揭示了科學素養和科學內容之間的交互作用,其中科學內容在科學素養水准較高的人群中新增了更多的信念。研究4基於2(內容:科學vs.非科學)x 3(思維模式:批判評估,信任科學,或控制組)的研究設計,採用實驗操縱的方法,將參與者隨機分配到(a)批判思維模式組;(b)信任科學思維模式組;(c)控制思維模式組。三組被試在閱讀完資料之後,完成同樣的信念測試。結果部分支持研究者的假設。結果發現,在全樣本中,與假設一致,批判思維條件(M = 3.19,SD = 1.04)比信任科學條件(M = 3.44,SD = 1.07)產生的信念弱。與假設相反,無論是在限制樣本中,還是在全樣本中,信任科學條件和控制條件的信念都沒有顯著差异。

總之,該研究表明,對科學的信任會使人們更容易相信偽科學。然而,信任科學和信念之間的負相關表明,對科學的信任通常是保護性的,只是不適用於偽裝成科學的偽科學資訊,儘管科學內容新增了信任科學的人對錯誤資訊的接受度,但該研究的不足在於並未包括涉及準確資訊的條件,其他研究發現,對科學的信任也會新增對準確科學內容的接受度。囙此,未來的研究應該更仔細地研究這些邊界條件。

最後,三比特研究者指出,新冠病毒-19和氣候變化凸顯了基於科學證據做出決策的必要性,囙此,需要慎防那些破壞科學共識的偽科學主張(Oreskes,2019)。該研究結果提示,提倡信任科學的主張必須超越科學的標籤,並力爭做到具體問題具體分析、批判性評估,以及將多位科學家之間的共識作為檢驗科學性的證據(Oreskes,2019)。大量研究表明,即使是知識淵博的人也可能容易受到貌似科學的內容的誤導(Kahan et al.,2012)。

"

作者說

教會人們檢驗科學過程的知識,讓人們保持責備性和科學好奇心才能讓他們真正遠離危險的偽科學。

心理學部各實驗室、課題組運營有一批不同方向的優質心理學科普公眾號,在大學堂後臺自定義選單點擊"分類精選"-"友情公號"可以查看。今後的每個週六,大學堂都會轉載其中一篇與大家分享,祝大家晚安。

本文轉載自公眾號"SelfMindnSocialBrain"(自我、心靈與社會腦),來自北京師範大學心理學部王軼楠博士研究組,主要關注社會認知與神經科學視野下的自我心理學研究。

參考文獻:

作者|北師大自我研究組

來源| SelfMindnSocialBrain

編輯|木舟

(本文由京師心理大學堂轉載,歡迎轉發至朋友圈,如需轉載請聯系SelfMindnSocialBrain後臺,征得作者同意後方可轉載)

點擊以下關鍵字查看更多內容

誇誇群|熬夜|手機| AA制|杠精|學婊

欲擒故縱| NTR |男子漢|擇偶|分手

心理繪畫|心理人| MBTI | 心理諮詢

家暴|出櫃| 吵架|童年| 生育

同志|抑鬱症|性教育