遙遠的苦痛怎樣才能被看到?|難民照片與政治

編譯|西路下

2015年9月2日,一張由藍白紅三色構成的照片登上新聞,這代表自由、平等、博愛的配色下所呈現的,卻是一名溺死的3歲孩童伏倒在土耳其海灘上的場景。這便是震動了全世界、引起各界激烈爭論的Alan Kurdi之死。

這張照片引發了國際社會對難民問題的關注和回應。實際上,在始於2011年的敘利亞難民危機中,西方媒體廣泛地記錄了數千名難民逃離祖國、穿越地中海的旅程,然而,直到Alan Kurdi的死出現在各媒體上時,歐盟才改變了難民政策,新增了近10倍的捐款[1]。

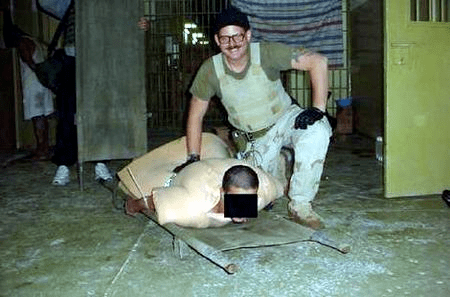

另一個關於受害者新聞照片的著名案例是阿布格萊布監獄的虐囚事件。哥倫比亞廣播公司(CBS)於2003年4月曝光的美軍虐待伊拉克囚犯的照片引起了全世界轟動,一張張觸目驚心的照片引來了各國政府、人權組織以及新聞媒體的廣泛關注 。

這座監獄於2006年關閉,所有犯人被轉移到了政府斥鉅資建設的新監獄中,按照國際標準進行關押。它更深遠的影響則在於公眾輿論的改變,引發了人們對於戰爭與生命、暴力與哀悼的思考[2]。

從繪畫到攝影,各種不同形式的影像一直是强大的文化媒介。而新聞攝影的出現,賦予了照片强大的政治力量,因為它們有能力通過鏡頭描繪現實,决定哪些主題可見或不可見,並且塑造著我們對社會政治事件的看法和理解。

上述的兩個例子為我們展現了描繪受害者"標誌性影像"的政治能力。人們在圖片中的形象會影響我們對他們的態度。

對此,社會心理學提出了一個概念:可識別的受害者效應(identifiable victim effect)[3,4]。當文字和視覺資訊涉及單個能够被識別的(identifiable)個體而不是大群體的痛苦時,我們會以更親社會的管道參與(例如,參加慈善捐贈等[5])。

但是至此,請停下來回憶一下,這種"可識別的受害者"是我們在各媒體上最常見的影像類型嗎?

事實上,在現實媒體中,可識別的受害者形象只不過是個例,而非常態。

在敘利亞難民危機的背景下,西方主流媒體的照片大多使用"特定的視覺框架"來描繪難民,即難民通常以中到大的群體形式被呈現,沒有具體的面部特徵。這與"可識別的受害者"明顯不同。並且拍攝使用的一般是中遠距離的相機鏡頭[6]。

鑒於大多數媒體照片裏都不是可辨認的受害者,我們不禁想問,讓福斯看到這些描繪了大群體的照片會產生什麼結果?

Azevedo等人進行了一系列的研究,想要探討以大群體的視覺效果呈現的新聞照片對讀者的影響,以及它的社會和政治後果[7]。研究者們重點關注了難民在媒體中的主導視覺框架,即他們被描繪成一個沒有面孔的群體,是如何產生政治影響的。

群體圖片是否以及如何影響福斯對難民的態度?

社會科學表明,將難民描述為一個大群體是一種不人道的管道,因為這種描述削弱了媒體受眾所感知到的難民的脆弱性,更多地強調難民危機所帶來的安全風險。

研究者通過線上平臺測試了參與者對於不同的難民照片表現出的態度,並請參與者評估了照片中難民的情緒體驗。

在實驗中,接觸到大群體難民照片的參與者更少地把難民的情緒歸於次級情緒,而更多地把難民的情緒歸於初級情緒。初級情緒是人與動物所共通的基本情緒,比如恐懼、憤怒、快樂等;次級情緒則需要認知層面的加工,是人所特有的對情緒的反應,比如溫柔、內疚、同情等。

你會怎樣解讀這兩張照片呢?

研究者認為,群體照片導致了一種隱性的"去人性化"(dehumanization),即讀者很難將難民們當做相對於其他物種而言的"人"來看待,因為讀者缺乏對他們身上獨屬於人類的特徵的感知。去人性化的一個重要維度是感知到較少的次級情緒,而這些次級情緒往往是人區別於動物的特徵之一。

對此,研究者的解釋是,當面對一個大的群體時,個體的同質化促使我們形成了對整個群體的刻板印象,從而使得我們對於個體特質的感知能力减弱了。這就好比於面對一群穿著校服的孩子時,對我們而言他們更可能是"XX學校的學生",而從中獨立地分辨出每一個不同的人是很難做到的。

照片中的元素如何影響福斯對難民的態度?

在媒體對難民的描述裏,常出現他們穿越地中海,在海中得救或溺死的情境。事實上,這種視覺和語言的隱喻會影響人們的刻板印象。"洪水"、"汪洋"的反復出現可能會起到一種暗示作用,使人們把難民看作具有潜在危險性和不可控性的存在。

一載數百人的難民船於海洋中傾覆

研究者通過進一步的實驗發現,除了主導視覺框架(大群體vs小群體)的影響,照片的敘事背景在海中與在陸地上也影響著人們對待難民的去人性化。當大群體結合了具有威脅性的海洋、水的敘事背景時,人們對難民的去人性化程度被進一步地放大了。

研究者還發現,相比於小群體的難民照片,人們更傾向於把大群體的描述管道評估為"不人道的"。人們會認為照片將難民的形象描繪為"低人一等",而非和自己國家的公民一樣平等。

群體圖片是否影響人們對不同政策的支持?

除了人們的態度,這種個體或群體的照片視覺框架是否會改變人們的行為呢?在接觸到大群體或者小群體的難民新聞照片後,參與者被提供了兩份請願書,分別提出了支持難民和反對難民的措施,被試需要選擇將自己的票投給支持政策還是反對政策,亦或是棄權。

研究結果顯示,面對一個大群體的難民形象時,人們更可能簽署反對難民的政策,而較少選擇支持難民的政策。面對小群體的難民時,人們則更傾向於將票投給支持難民的政策。

墨西哥邊境與特朗普

研究還使用了面部線索來衡量被試對於政治領導人的選擇以及他們的政治偏好。結果表明,人們在接觸了大群體的難民圖片後,更可能選擇支配性高而可信度低的領導者,即更傾向於支持一比特獨裁者。

在英國、德國等歐洲國家的選舉中,移民政策一直是政治辯論的覈心之一,而民粹主義政黨在全球的興起就有部分原因來自於獨裁領導者的反移民情緒。

關於這種影響背後的原因,研究者考察了人們對於難民的情感反應,發現人們對於大群體中難民的同情程度影響了他們對於領導者的選擇。當人們對於大群體中難民的同情感越低時,他們就越可能選擇一比特獨裁的領導者。

以上的研究結果充分說明,我們在新聞中所見為何,以及媒體如何選擇性地向我們呈現這些內容,不僅會影響我們對他人的行為反應,最終還會影響政治體系的運作。