這裡有一份國慶假期親子相處指南

生命是向上的,孩子在衝突、挫折、選擇中終會尋找到一條屬於自已的出路。

文/蔡麗萍

編/伏太因

十一假期將至,又到了父母和孩子全天侯呆在一起的時間了。看似難得的親子相處時光,往往為雙方帶來的不是愉悅,孩子們感覺很有壓力,而家長們焦慮萬分。

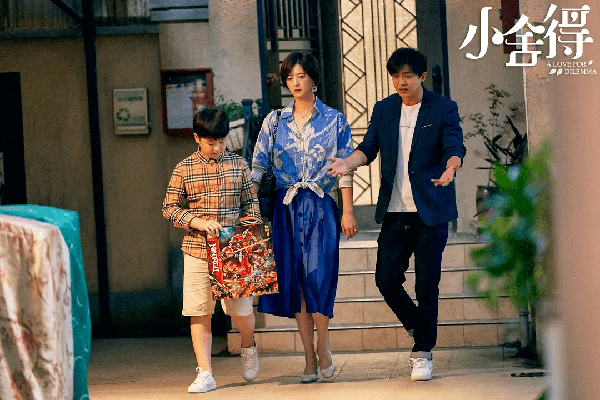

這段日子家長的心情寫照,諸如抖音、小紅書上的視頻段子早已給出了一幀幀畫面。比如:孩子假期回家,前一兩天父母呵護備至,中間幾天父母愛搭不理,最後幾天父母巴不得要把孩子掃地出門。

以上各類博主輪番上陣演繹,劇情雖極盡誇張,但也確實抓住了親子之間愛恨不得的心理主調。

01假期群像:焦慮值爆錶的父母們

在親子關係的議題上,聽得最多的就一句話就是"現在的中國家長都太焦慮了"。

前幾天,還聽到一同事敘述:孩子同學的媽媽面對工作雙减政策,在群裏連發了幾十條資訊,大意是"孩子不做工作,這輩子就完了"。

從孩子媽媽的焦慮情緒裏,那種害怕糟糕結果的沉重感撲面而來。從心理學上講,焦慮是一個複合情緒,這位媽媽就流露出了擔憂、害怕、希望、揪心等多種情緒。

說回十一假期,太多值得焦慮的事件了。

假期孩子一直玩,擔心破壞掉好的學習習慣和成績落下;

多子家庭,兄弟姐妹在眼跟前吵吵鬧鬧的場景新增了,攪得大人心煩氣躁;

孩子犯了錯,父母實在忍不住打罵了孩子,又氣憤又內疚。

太多的不可控讓父母們不知如何是好,平常的間歇性焦慮就可能會轉變為假期的密集性焦慮。

那麼,假期焦慮是如何成倍地被"勾"出來的?

1、他/她是"我的"孩子

假期長時間的"親"和"子"的相處,讓原本有學校的緩衝和間隔下形成的邊界模糊起來。距離拉近,"我"和"我的"大劑量地混淆在了一起。

此起彼伏的聲音在父母的心頭響起:

"我的"孩子,我得盯著呀;

"我的"孩子,他不好,就是我不好;

"我的"孩子,傷在兒身,痛在娘心;

說的輕巧,那是"我的"孩子,你是不明白一個做母親的心情。

所以,他/她是父母的孩子,深度的情感聯接讓父母對孩子很難分清彼此。當父母的情感部分投注在孩子身上,便烙印上了"我"。情感傾注越多,父母越容易和孩子合二為一。孩子一言一行產生的結果,他本人沒感覺,父母卻會渾身如坐針氈。

比如:一比特媽媽描述,六歲的兒子在家不上廁所,出外打疫苗排隊時非要小便。找廁所無果後,只得在大馬路上小便。媽媽羞愧難當,自我心理描述是"感覺在大廳廣眾之下小便的是自已"。

2、對與錯,催生出焦慮的父母

焦慮的深層緣由是,對於父母來講,做一個耐心的、情緒穩定的家長才是對的,而無法接受一個發脾氣、只顧自己休息不陪伴孩子的父母。

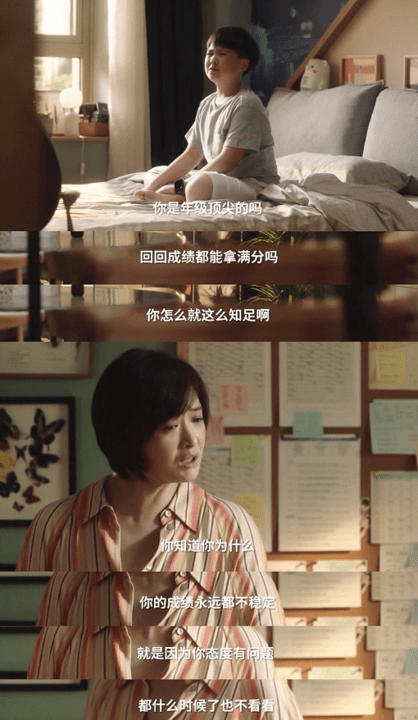

但同時,父母對孩子的要求是,聽話、懂事、好好學習是好的;懶惰、只顧玩、不學習是壞的。

於是在這種好壞與對錯分明下,假期裏時時刻刻在眼面前的孩子,簡直是太多槽點讓父母焦慮和抓狂了。

02本我與超我的交戰

一提到假期,就跟玩、放鬆掛鉤,這符合本我的快樂原則。但父母被社會化太久,很難放鬆下來。對於很多成人來講,徹底的放鬆是會內疚和恐慌的。

這裡,便涉及到本我和超我的交戰。

父母自己本身的本我和超我的交戰。比如本我覺得上班疲累極了,趁假期要好好休息。但超我要求你要無私、要做一個好父母,愛子心切下通常是超我勝。父母罔顧本我需要,打起精神去陪伴孩子。但當孩子不聽父母的話,憤怒便滾滾而來,心裡心外控訴著我為了你付出了那麼多,對自已本身的需求置之不理,結果你還這樣。

父母的超我和孩子的本我在戰鬥。本我從出生起就有,而超我在3-6歲才逐漸形成。相對於孩子來講,超我是不够成熟和穩定的。常說孩子的天性是"玩",那是本我在被展露。但父母似乎覺得孩子懂事和愛學習才是天性,便用父母的超我壓制孩子的本我,通過各種管道幫助孩子拔高超我。

只是,父母用自己的超我來丈量孩子的超我,標準太高,很難要到他們想要的結果。

儘管沒有孩子不想做父母心目中的好孩子,可本能的部分存在時間太過漫長,那是有刻入人類基因的,最早追溯到可能還是單細胞的人類。所以作為孩子,想要克服自已的本能部分,是一個蠻大的考驗,最終也大多不能如其所願。

作為家長,想要跟人類的本能較量,下場通常是:無可奈何、無能無力、不可控。

某些時候,父母們太想揠苗助長了,順其自然所帶來的心平氣和自然與之無緣了。

01假期裏,如何做才能維繫好的親子關係?

1、關於假期計畫

假期前,全家人不妨就如何渡過十一假期召開一個家庭會議。父母說說自己的想法,也聽聽孩子的心聲,你們的假期計畫是什麼?

也許他的假期計畫有你期待的部分,也許你對他的假期計畫不滿意。但願意傾聽孩子,給予孩子表達的機會,便體現了人與人之間的平等和尊重。

親子之間,從來不是附庸關係,把孩子當人看,他自會回以愛待之。

2、允許孩子對自己的事負責

心理學上關於親子教育,常常會說父母之於孩子,像是脚手架和房子。隨著房子一天一天的搭成,脚手架也要一根一根的拆走。通常情形是,父母撤的速度跟不上孩子長的程度。