22987:醉仙洞的品質密碼

眾所周知,常規的醬酒通常是以一年時間為周期,經過兩次投料、九次攤晾、八次發酵、七次取酒,歷經一年完成醬酒的生產,也就是俗稱的“12987”工藝。

與眾不同的是,醉仙洞的生產周期,是傳統釀酒時長的兩倍,需要耗費兩年的時間,即為“22987”工藝,這是醉仙洞恒溫恒濕的洞內環境特征決定的,尤其是恒溫環境,讓醉仙洞醬酒的發酵始終在一個相對穩定的環境中進行。即便是盛夏嚴冬,也不會產生較大溫度的起伏,從根源上保證瞭醉仙洞醬酒的醇香口感。

增加一年的時間,是源於醉仙洞醬酒在經過石窖緩慢發酵之後,還要在恒溫恒濕的溶洞環境中儲存一年時間,也就形成瞭區別於尋常“12987”工藝的“22987”工藝,是其他醬香酒發酵時長的兩倍,更長的發酵時間,孕育瞭醉仙洞“幽蘭香、醬味厚、醒酒快”的獨特口感。

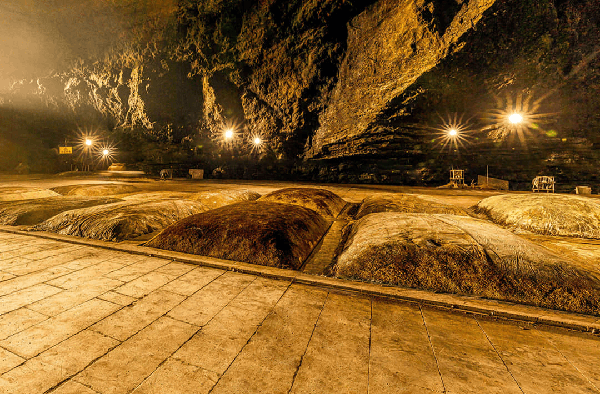

醉仙洞在傳統醬酒高溫大曲和堆積發酵的工藝上,因地制宜,開創瞭石窖緩慢發酵的“洞釀醬香型白酒”原生態生產工藝,經相關權威專傢論證,是全國范圍內具備在溶洞內釀造的釀酒基地。“溶洞釀造、溶洞儲藏”,醉仙洞醬酒整個釀造工序都在溶洞內完成,保證瞭酒質的純粹口感,更賦予瞭醉仙洞獨特的品質密碼。

兩年周期

醉仙洞“22987”工藝中的“2”,意為在大曲醬酒的釀造工藝中,完成一個完整的周期需要兩年的時間,除此之外,還需要歷經兩次投糧、九次蒸煮、八次發酵、七次取酒,所以被稱為“22987”工藝。

經過千年的沉淀與歷練,22987工藝以“工序復雜、耗費時長、成本高昂、出酒率低、酒質上乘”而著稱。

兩次投料

22987工藝中的第二個“2”,意為在大曲醬酒的釀造工藝中,需要兩次投糧。重陽下沙中的“沙”指的就是紅纓子糯高粱。

第一次投料生產的過程,就是醬香型白酒生產工藝中所謂“下沙”,“下沙”包括潤沙、蒸煮、攤涼、加曲、堆積、入窖發酵等六個工序。

二次投料即按照1∶1的比例,加入新的紅纓子糯高粱,之後繼續上甑蒸煮。攤涼後加入曲藥,收堆發酵,然後重新下窖。

前兩次蒸煮原料都不取酒,隻為增加發酵時間,使之裹挾更多微生物,讓發酵更加充分、徹底。

九次蒸煮

22987工藝中的“9“,意為在大曲醬酒的釀造工藝中,共需歷經九次蒸煮。

其所用容器,名為“甑”,也叫“甑子”,是貴州人常用的做飯的廚房工具。茅臺鎮的甑子能裝高粱1500斤,蒸煮環節很關鍵,每次蒸煮大約需要兩個小時。

前兩次投糧經過兩次蒸煮,但不取酒,從第三次蒸煮開始,時間為臘月到次年正月,剩下的7次蒸煮都會取酒,一直到次年農歷九月份,蒸煮過程才算完成。

八次發酵

22987工藝中的“8”,意為在大曲醬酒的釀造工藝中,共需歷經八次發酵。

每一次蒸煮後,把酒曲鏟入窖坑進行封存,即進入“窖期”。

發酵的窖坑是用貴州當地的窖坑石砌成墻壁,用本地黃泥封住,不能透氣,有3-4米深,能裝15-20甑的酒糟。

在窖期中要經常檢查,時常灑水,防止幹裂進氣,醉仙洞就是一個天然的大窖池,赤水河谷兩山對崎,一日之中此熱彼涼,常年恒溫恒濕恒氧,是天然的醬酒釀制基地。

七次取酒

22987工藝中的“7“,意為在大曲醬酒的釀造工藝中,共需歷經七次取酒。

經過下沙和造沙的高粱淀粉吸脹以後,淀粉開始被糊化、糖化和酒化,接下來就會進入七次取酒程序。

糙沙酒蒸餾結束,酒醅出甑後不再添加新料,經攤涼,加尾酒和大曲粉,拌勻堆集,再入窖發酵一個月,取出蒸酒,即得到第二輪酒,也就是第二次原酒,稱“回沙酒”,此酒比糙沙酒香、醇和,略有澀味。

以後的幾個輪次均同“回沙”操作步驟,分別接取三、四、五次原酒,統稱“大回酒”,其酒質香濃、味醇厚,酒體較豐滿、無雜味。

第六輪次發酵蒸得的酒稱“小回酒”,酒質醇和、糊香好、味長。

第七次蒸得的酒為“枯糟酒”,又稱追糟酒,酒質醇和,有糊香,但微苦、糟味較濃。

第八次發酵蒸得的酒為丟糟酒,稍帶枯糟的焦苦味,有糊香,一般作尾酒,經稀釋後回窖發酵。

作為“中國洞釀醬香酒”的醉仙洞,依托“洞釀洞藏”醬香文化底蘊與山區林谷的自然美景、獨特的溶洞資源,緊緊圍繞貴州酒文化,以酒旅融合的發展模式,將優勢的資源集中到品牌上,打造獨特的“中國洞釀醬香酒”,並持續創新發展醉仙洞的綿柔醬香,使口感更醇厚、回味更悠長,深受廣大醬酒愛好者的推崇和喜愛!