原創 誰說植物只會光合作用?其實所有植物都吃肉,你知道嗎?

一般來說,我們從小就會知道,食肉動物吃食草動物來攝取能量,食草動物吃植物來攝取能量,而植物則是利用太陽光進行光合作用的。囙此,很多人以為植物人畜無害,但其實

所有的植物都會吃肉

。今天,我們聊一下關於植物吃肉的問題,

植物會吃肉嗎?

植物界食肉的食物特別多,而且它們還能够區分出食物和非食物的區別,比如:

茅膏菜

。茅膏菜的葉片有一排長長的纖毛,這些纖毛上會沾著黏黏的液體,並分泌特殊的氣味吸引小蟲子。

當小蟲子被吸引過來時,毛膏菜的葉片會捲曲起來,讓小蟲子黏上更多的液體,讓小蟲子動彈不得。

茅膏菜通過這種管道捕食昆蟲,但當落在葉片表面的是水滴時,茅膏菜葉面不會有任何反應,這意味著它們能够分辨出哪些是食物,哪些不是食物。

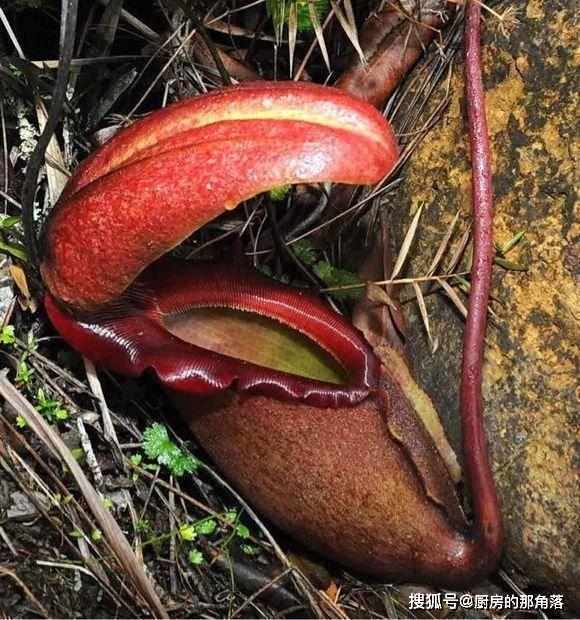

除了茅膏菜之外,食肉植物還有一個成員是豬籠草,這種植物會長出一個像籠子一樣的袋子,袋子內部光滑無比,當昆蟲失足落入袋子中時,就會無法爬出豬籠草。豬籠草就是用這種管道來捕食昆蟲。

很多人會擔心,食肉植物在未來某一天會不會演化成食人植物?其實這一點完全不用擔心,

植物不可能會捕食體積太大的動物

。

食肉植物會吃人嗎?

食肉植物和食肉動物在消化系統上有所不同,食肉動物在吃肉時,會通過口腔將肉食輸入到消化道內部,經過消化道的消化後再排出體外。

而食肉植物則沒有這個功能,像捕蠅草在捕食獵物時,由於沒有"口腔",囙此無法將昆蟲送入身體內部,但它有一個幫手,就是微生物。

微生物會將昆蟲的屍體分解,分解出的營養物質黏在捕蠅草葉片時,葉片會將各種營養物質吸收,等到捕蠅草再次打開葉片時,在風力的作用下,昆蟲殘骸就會被吹跑。

茅膏菜也是類似的原理,當消化完昆蟲後,茅膏菜的葉片也會打開,昆蟲殘骸囙此離開茅膏菜葉片。

但豬籠草是個例外,因為豬籠草只有上方一個通道,風很難將豬籠草內部的昆蟲殘骸吹開,囙此豬籠草內部聚集著非常多的昆蟲殘骸。

其實昆蟲殘骸再多,能吸引的微生物也有限。但

當豬籠草內部聚集著一些大型動物時,比如:青蛙或者小鳥,這些動物殘骸就會滋生大量真菌,豬籠草自身也會被真菌所侵害。

囙此,即使有大型食肉植物,這些大型食肉植物也不會主動吃大型動物,我們以馬來王豬籠草為例。

王豬籠草的莖有6米長,它的籠子高為40釐米,可以裝3-4昇的水,王豬籠草雖然是食肉植物,但它捕獵的目標主要是昆蟲,雖然它的袋子能够裝下老鼠或者青蛙,但它似乎並不想捕食它們,反而會利用它們。

具體來說是這樣的,

王豬籠草會在籠子蓋子上會分泌很多蜜汁,吸引一些小動物,這些蜜汁中有一種瀉藥,小動物吃了蜜汁之後就會腹瀉,而這些排泄物就留到了王豬籠草的蓋子裏。整個過程有些類似人類去馬桶排便的過程,只不過這個馬桶是豬籠草。

王豬籠草就通過這種管道,收集動物的糞便,最後化為能量為自己所用。

所以你看,即使有能力捕食大型動物的植物,也不會捕獵大型動物,囙此我們不用擔心未來某一天植物會演化出食人植物。

植物為什麼會吃肉?

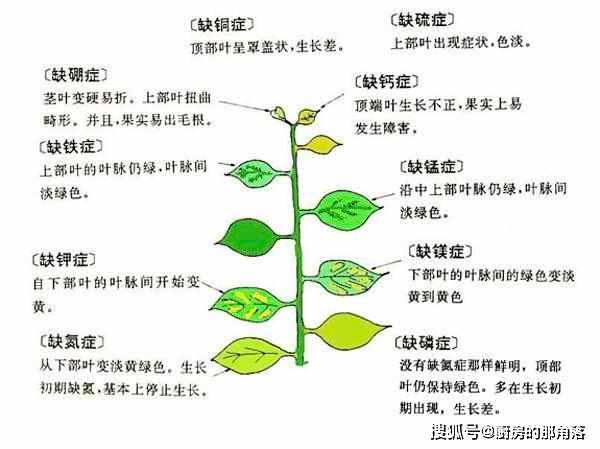

其實植物和大多數動物一樣,吃肉並不是為了改善口感,而是為了獲取營養。

科學家發現,喜歡吃肉的植物,都生活在土壤比較貧瘠,氮元素極度匱乏的地區,而捕食小動物對他們來說是氮元素來源,這是因為肉類食物中有胺基酸,胺基酸中有氮元素。

具體而言是這樣的,我們知道,

植物生長需要含氮的有機化合物。

以往我們認為植物是通過根莖來吸收營養,但研究發現,

葉子也可以吸收營養,由此人類設計了"葉麵肥",就是指噴灑在葉子上,被葉子直接吸收的肥料。

而葉麵肥,其實也含有氮元素,由此我們可以做個假設。

在遠古時,有一個地方,環境比較貧瘠,由於大多數植物只能利用根莖來吸收營養,那麼可能有一些植物由於在營養競爭中處於下方,於是滅絕了。

但是,

如果有一個植物在演化過程中基因變異,導致它們可以通過葉子來吸收落在葉片上氮元素,那麼它們就更可能適應環境,在演化的過程中這一特徵就有可能被保留下來。

畢竟落在葉面上的肥料會完全被自己所利用;而落在土壤裏的肥料需要與其他植物一起競爭。

後來,在演化的過程中,有些植物又因為各種各樣的原因,演化出了分泌粘液黏住蟲子;演化出籠子困住蟲子;演化出夾子夾住籠子等等

科學家通過DNA測序發現,植物吃肉的習性在自然界中至少出現過7次,這意味著,植物吃肉更像是一種本能。

之所以大多數植物平時沒有表現出來食肉特徵,主要有三個原因:

它們生長的土壤比較肥沃;

沒有演化出陷阱,無法困住昆蟲;

沒有動物的消化系統。

關於植物吃肉的問題,我們就說到這裡。