原創 猫猫的丁丁上為什麼會長鉤刺?這樣母猫不會受傷嗎?

猫作為性情溫順,聰明活潑的動物,作為家庭寵物已經有長久的歷史,不過猫家族可是一個非常古老的。大約在六千萬年前,早期哺乳動物中的一個分支進化成為一個新的物種——古小猫,它是所有肉食獸的祖先,它的後代子孫包括熊、鼬鼠、浣熊、河狸、海狸、狐狸、狼、獾、猫熊、狗以及老虎等,而在三百萬年前左右,猫科的遺傳基因就已經確立,進而演化出了當今各種各樣的猫。

發展到今天,先別說國外猫的數量了,根據2019年的《中國寵物行業白皮書》上的資料顯示,全國城鎮猫狗數量為9915萬只,其中寵物貓的數量為4412萬只,僅次於寵物狗,是全國飼養量排在第二比特上的寵物,猫可謂是家喻戶曉的寵物。

但是你知道嗎,猫不僅僅會在發情期的夜晚高聲嚎叫,而且公猫的丁丁上還長滿了小鉤刺,看起來非常的不合理,為什麼會進化出這些小鉤刺,這樣的結構不會在交配的時候傷害到母猫嗎?帶著疑問,我們就來瞭解一下猫的繁殖。

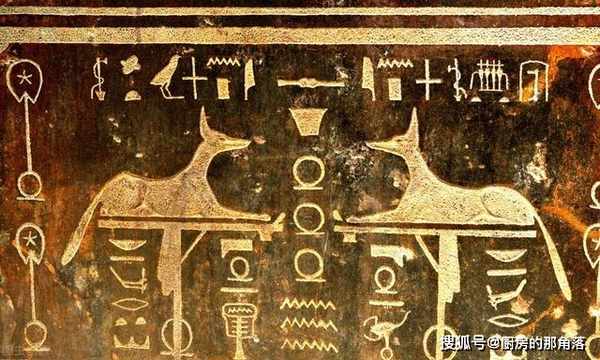

根據一項長期的研究顯示,家貓起源於野貓,並在歷史上曾經被馴化過兩次——一次是在地中海東部沿岸地區包括非洲東北部和亞洲西南部,在非洲原始人洞穴裏的糞堆中曾發現過野貓的骨頭,另一次則是在埃及。猫可以有效的保護保存的食物,避免它們被齧齒類動物吃掉,這也是當時能找到"就業崗位"的原因。

我國是直到宋朝才有猫的,西元前500年,猫咪從埃及與中東兩河流域漸漸地輻射到其他地方,這個時期被商隊帶到了羅馬,隨著羅馬帝國的擴張,絲綢貿易的繁榮以及宗教傳教士的活動,猫咪開始在亞洲與歐洲定居。

不過馴化後的猫只是貓科動物的一個分支,貓科動物時至今日都是一個非常龐大的食肉性大家族,已經認可的貓科動物有36種,其中包括陸地上最兇猛的動物一一虎、豹、獅,這些兇惡惡大猫和人們家裡養的猫,原是同族兄弟。

既然是同族兄弟,不單單是它們都有發達的肌肉和敏捷的身軀,還有交配帶給所有雌性貓科動物痛苦,不是因為交配時共同喜歡的撕咬,而是雄性貓科動物的丁丁,雄性猫科動物的生殖器官上長滿了密密麻麻的小鉤刺,這些小鉤刺由角蛋白構成,在資料上被稱為陰莖刺,這種堅韌的纖維蛋白質一般也存在於指甲和爪子中,隨著體型的大小而變化,如雄虎丁丁上長有一百多根小鉤刺,每根約1毫米長。

這種小鉤刺一般有幾個作用:

清理雌性體內的其他雄性先前交配時遺留下的精子。貓科動物除了獅子是群居動物以外,絕大多數都是獨行俠,各自都有自己的領地互不侵犯,在發情期內,雌雄個體會不斷的尋找交配對象,這也不得不讓雄性進化出這種可以清理其他精子的結構,而且雄性的精子在雌性體內也會發生激烈的鬥爭,在繁衍後代這件事上,可以說競爭自始至終都存在。

催促雌性貓科動物排卵和卵子成熟。貓科動物可是說是最難排卵的動物之一,雌性獅子更是活活將雄獅逼成了世界上交配次數最多的動物,雌性獅子發情持續4天至1周,在此期間,它們平均每小時交配2.2次。小鉤刺造成的痛楚可刺激雌性貓科動物的腦部分泌出一種特殊荷爾蒙,能催促卵巢內的卵子成熟,必須交配足够次數這種荷爾蒙的濃度才會高到使卵子完全成熟,才能更有機會孕育新生命。

不可否認,這種小鉤刺確實能傷到雌性貓科動物,不知道自家的猫交配時,有沒有注意母猫都是呲牙咧嘴的,這種小鉤刺確實有一部分原因是用來傷害雌性的,因為這樣能讓雌性降低交配次數,好讓自己的遺傳物質能有充足的時間領先其他競爭對手。

隨著馴化程度的增高,家貓的發情期已經變成了隨時可以進入的程度,不再像野生動物那樣存在著固定的時間。野生動物固定的交配時間也是環境所迫,它們必須選擇幼崽出生後環境適宜食物豐富的季節,不然天寒地凍找不到吃的,對幼崽的生存是一個巨大的挑戰。不僅猫的發情期時間不固定了,狗的發情期也一樣是隨時可以進入的,畢竟在人類的屋簷下天天哄著鏟屎官,溫飽問題肯定得相應的解决了。

這樣一來,自家的小母猫可得看住了,一不小心逃出家門,回來可能就已經有身孕了,這種不可控的發情期對於還未發育成熟的母猫來說非常的危險,不足年齡的母猫,生育會影響自身的身體發育,嚴重還影響健康甚至生命。有些小母猫根本看不出來懷孕,逃出家門一段時間,回來可能就是叼著一群小猫了,這樣就可以理解為什麼什麼季節都能見著小猫誕生了吧。

最後還要說一下,進入發情期後,猫的各種嚎叫是一個交配非常强烈的訊號,一旦家裡的猫猫本性被激發出來,它們會表現的焦躁不安、隨地尿尿,逮著機會就跑出家門了。以前有句諺語說猫是奸臣出去就不回來了,其實這也是對猫的一種誤解,猫不像狗那樣有靈敏的鼻子,它們身手矯健上房上瓦,很容易一下子著急出門而迷路。

迷了路的猫是很難找回家門的,好在它們天生就是獵手,可以在野外捕食小動物苟生,不過家貓的體質已經不適應野外生活了,它們的壽命在野外會大大降低,各種因素導致它們在野外的壽命縮短至2-3年,所以流浪在外的猫也是渴望回家的。