原創 內蒙古突發11級陣風沙塵暴,幾十年的三北防護林還治不了沙塵暴嗎

提起沙塵暴我們腦海裏浮現的肯定是遮天蔽日的畫面,但是

只有實際觀測到沙塵暴過境時,我們才能感受到這一超强的自然灾害帶給人們的震撼

,內蒙古這次的沙塵暴屬實讓廣大網友開了次眼,沙塵暴浩浩蕩蕩的襲來時給人的視覺和心理衝擊是以前通過文字描述所不能感受得到的,

很多人感慨道:這哪裡是沙塵暴啊,簡直是沙塵牆!

突然腦海裏想起了一首曾經風靡一時的電視劇《還珠格格》插曲中的歌詞"

你是風兒我是沙,纏纏綿綿繞天涯

",我一下子

感受到了詞作者想要表達的愛意是多麼的濃烈

,以前確實沒有認真的體會這句歌詞的含義,現在我明白了!

說笑歸說笑,看到如此陣勢的沙塵暴,

不少人還是想起了從建國初期就開始的世界上最大的生態建設工程——三北防護林工程

,三北防護林指在中國三北地區(西北、華北和東北)建設的大型人工林業生態工程,為期70年的工程規劃,現在已經啟動第六期工程建設,

不少人不禁會發出疑問,這都多少年過去了,三北防護林還治不了沙塵暴嗎?

三北防護林對治理沙塵暴有用嗎?

京津冀處於三北防護林的嚴密保護下,但是事實上沙塵暴每年還是輕鬆突破這些生態屏障

,帶給京津冀地區人民大草原盡頭的"味道",

不少人開始質疑治理沙塵暴是否可以指望防護林

,更甚至有些人覺得三北防護林把風擋住了,導致沒法把霧霾吹走了。

事實上這種猜測有點想當然,三北防護林還沒有形成規模時確實霧霾少,福斯甚至還沒有霧霾這一概念,不過那都是上世紀90年代的事情了,現在的現代化水准比之90年代時候强太多了,我國北方的風可沒那麼大本事把現在的霧霾都吹乾淨,而且

防護林對於風的削弱能力微乎其微,感覺風小了實際上是整體氣候的原因。

其實

控制沙塵暴很多人都從沙塵暴的動力上尋找問題

,即如何讓大風變得小一點,事實上別說我國人民,就是上升到整個人類層次,誰也無法通過控制大氣環流來封锁大風天氣的發生,我們設的防護林、防風網之類的也就幾十米高,想封锁風實在太難了,

這時我們就要從沙塵暴的另外一個重要因素——沙質

,控制了沙質源頭才能從根本上解决沙塵暴,

大風只是"背鍋俠",包括三北防護林、各種防風網等,解决的都是如何讓風吹不起來沙塵。

那麼控制沙質源頭靠什麼最省事,當然是植被了

,能固定住沙子就算成功,甚至

有時候植物是死是活無所謂,只要是保留根系固定住沙子

,那就算繼續發光發熱了,所以很多人去西北的時候,可能看到依然是滿眼的黃沙和草杆殘莖,然後就在感慨治沙工作沒有預期的好,治沙工作落實不到位,治沙人辜負了國家的希望,

實際上就是這些草杆殘莖,把流動的沙子固定住了

,

很多地方真的不適合植被生存,這是人力不能根本解决的。

沙蒿已經死了,但沙固住了

根據中國林業科學研究院荒漠化研究所研究員給出的數據,到目前為止,

沙化嚴重的西部地區平均森林覆蓋率由5年前的9.03%提高到12.54%,

未來,三北防護林工程的總目標是從1979年到2050年造林5.35億畝,使三北地區的森林覆蓋率將由5.05%提高到15.95%,

植被多了,沙子到時候起飛的機會就更加少了,還說三北防護林對治理沙塵暴沒有用嗎?

為什麼三北防護林這層生態屏障會被沙塵暴輕鬆越過?

以前我們認為防護林的樹葉能阻擋一部分沙塵暴中的沙子,這種想法也有一定的道理,畢竟沙塵暴過境時,經過樹林後風速下降,夾帶的沙子變沉澱下來了,但這只是沙塵暴的一小部分啊,

沙塵暴很大一部分是高空沙塵

,根據觀測,當强沙塵暴形成時,如果風速達到30米/秒(11級風),那麼粗沙(直徑0.5~1.0毫米)會飛離地面幾十釐米,細沙(直徑0.125~0.25毫米)會飛起2米高,粉沙(直徑0.05~0.005毫米)可達到1.5公里的高度,粘粒(直徑小於0.005毫米)則可飛到更高的高度。

最近新流行的PM10,便是直徑0.01毫米的可吸入顆粒物,這下有概念了吧。

相較於高空沙塵,樹木分分鐘被淹沒

據研究,

能影響到京津冀地區沙塵天氣的傳輸路徑可以分為北路、西路和西北路

,其中

從蒙古國甚至中亞沙漠地區起源的這類沙塵暴强度大,其影響明顯大於境內源地沙塵暴

。雖然三北方防護林的面積逐年增大,

但對於沙塵暴的"搖籃"蒙新區,該地區的三北防護林的覆蓋率不足3%,而這些區域占了三北防護林建設區的70%

,如此微量的防護林不可能封锁沙質乘風起飛,等大風吹到三北防護林脚下時,沙塵暴就已經孕育成熟了。

所以治理沙塵暴單單依靠三北防護林是遠遠不夠的

,沙塵暴的形成是一個複雜的過程,

想要依靠三北防護林就能一勞永逸的解决沙塵暴是不現實的,同時因為沙塵暴的不斷侵襲而否定三北防護林的功能性也是極度片面的。

沙塵暴並不能被根治,我們能做的只是最大限度的减少沙塵暴。

沙塵暴是不能被根治的,因為只要陸地上還存在沙漠戈壁的存在,沙塵暴就會如影隨形永不消失

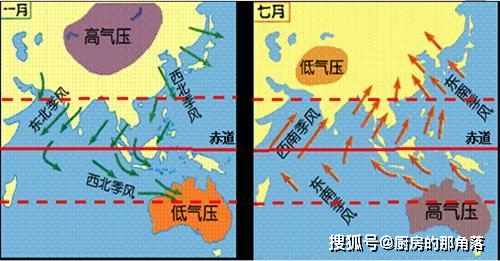

,而且我國屬於季風性氣候,我國的沙源多處在西北地方,蒙古國戈壁荒漠區和哈薩克共和國沙漠區等境外沙源也能影響我國,而

我國大部分北方都市都處在"下風口",遭受沙塵暴的"騷擾"是必然的

。

東亞地區季風示意圖

我們能做到的就是最大限度的减少沙塵暴的過境次數和影響範圍

,我國土地荒漠化占了全部土地資源的三分之一,除了不可能被治理的沙漠戈壁地區,還有很多因植被開發過度而導致的土地沙漠化,比如黃土高原地區,而這些可治理但是難治理的地區,就是目前我國治沙工程的重點。

到目前為止,

全國已有20%的沙化土地得到不同程度的治理,風沙源治理工程區與啟動時相比,林草植被覆蓋度普遍新增了20%以上

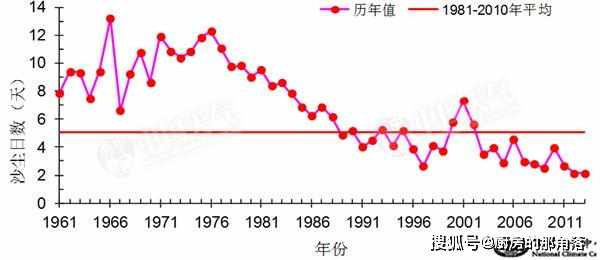

,從國家氣候中心的監測數據看,近50年來我國沙塵日數呈明顯減少趨勢,2000年以來沙塵日數的平均值與前30年的平均值相比,

北方大部地區均减少1-5天。在空氣品質話題上常常成為焦點的京津冀地區,近10年沙塵天氣减少了5-10天。

1961-2013年春季(3-5月)我國北方沙塵日數呈現明顯減少趨勢

結語

雖然說沙塵暴减少的原因還有一部分氣候變化的影響,

但這並不能否認我國對於治沙工程取得的驚人成績和防護林做出的貢獻。

沙塵暴並不會被徹底治理,今後即便是治沙工程更進一步,也還是會有出現强沙塵暴的幾率

,我們能做的就是將這種强沙塵暴帶給人們的影響和損失降到最小,從根本來說,

沙塵暴也是一種自然現象,我國在治理環境上最先看重的就是遵循自然規律,"順應自然"本來就是我國傳承文明的一大精髓。

順應自然並加以引導以致影響降至最小,我想這便是三北防護林工程的精髓所在吧。

參考資料:國家天氣中心,中國天氣網問沙系列報導,百度百科。