原創 首次證明!達爾文進化論有了實證,人類活動或將影響物種未來進化

自達爾文提出進化論以來就一直受到主流科學的挑戰。進化論是否靠得住?進化論的可信度有多高?一時之間各種質疑風雲而起。2014年《自然雜志》還曾刊登了一篇題為《我們是否需要重新思考進化論》的評論,正反雙方的科學家對於這一理論進行了激烈的爭論。隨著時間推移,就連進化論自身也開始演化出不同的流派。

近日,劍橋大學聖約翰學院科學家首次證明了達爾文的進化理論之一,這也是自達爾文去世140年來首次發現的實證。研究者通過分析《世界哺乳動物物種》這一全球性資料庫發現,哺乳動物亞種在進化中的作用比之前認為的更加重要。

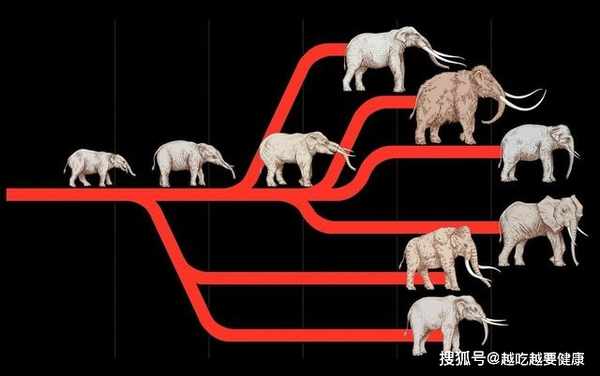

我們通常將能够自由繁殖的一組動物成為一個物種,一個物種中的種群因具有不同的物理特性和自身的繁殖範圍而彼此不同,我們將其稱為亞種。例如,北方長頸鹿有三個亞種;紅狐的亞種最多,有45個已知品種;人類則沒有亞種。

1958年達爾文出版了自己的著作《物種起源》,引起軒然大波。他在書中寫道,物種較多的動物譜系也應包含更多的"亞種"。科學家們通過研究物種與亞種多樣性之間關係也證明,亞種在長期進化動力學和物種未來進化中起著至關重要的作用。

他們發現哺乳動物物種和亞種之間的進化關係因棲息地而异。就像陸地哺乳動物(陸地)、海洋哺乳動物以及蝙蝠(非陸地),由於它們的棲息地不同,雖然同屬哺乳動物這一物種,但是所進化出的能力差异明顯。

研究者之一的範·霍爾斯坦稱亞種在非陸地和陸地生境中以不同的管道形成、多樣化和新增數量,這反過來又影響亞種最終如何成為物種。其實亞種可以被認定為早期的物種,也就是新物種形成早期的樣子,但是進化並不是由所有群體的相同因素决定的,外在因素的差异性會進一步影響哪些亞種可以形成新的物種。

科學家在這項研究中還發現了另一個現象,人類對動物棲息地的影響不僅會影響它們現在,而且將影響它們未來的進化。森林砍伐、破壞棲息地,這些行為都會對可能進化為新物種的亞種產生重要影響。

環保人士也曾透露,這項研究為預測瀕危物種和非瀕危物種的物種形成率帶來了曙光,他們利用這些資訊來幫助他們確定將工作重點放在何處。然而這也在警醒著人們,這種對於物種進化的影響同樣也會反映在人類身上,如果人類貪婪的活動繼續下去,人類的進化之旅也必將被反噬。

這次的證據雖然只是證實了進化論中一個小小的方面,對於生物大爆炸以及生物斷層等諸多內容的解釋還有待探究,但是我們始終相信,隨著科學的發現,進化論中的其他內容的真實性也必將浮出水面。