原創 中國最受歡迎的5碗面,南北各2碗,還有一碗在大西北,有你家鄉嗎

在中國,雖然有著"南米北面"之說,

但可以肯定的是,

這個詞中肯定不包括"麵條"

。

至少到目前為止,還沒聽說哪個省份是不吃"麵條"的。

例如

華北地區

的

東北、北京

,以"打鹵麵"和"炸醬麵"為代表,一碗麵條的味道,完全取決於鹵和醬。

再說

大西北地區

的

陝西、山西

,作為麵食發源地,他們

更注重麵條本身的質感

,往往是面多,料少。

還有

江南地區

的

江蘇、浙江

,以"澆頭面"為主,當地對於澆頭可是極為挑剔。

再往南瞧

,到了

四川、重慶

等地,湯底的味道就大於麵條,入口間滿是香辣,麵條本身的味道全被掩蓋,

全憑湯頭支撐

。

由此可以看出,各個省份的飲食風格差异巨大,對於麵條的評判標準和要求,自然也不盡相同。

囙此,即便真有人將全國麵條都吃一遍,受"個人原因(

口味、環境、飲食風格

)"影響,得出的結論也難以服眾。

所以今天通過多方面考慮,評比出"國內最棒的5碗麵條",

斗膽

贅述

,供大家參攷討論:

其中2碗在南方,2碗在北方,剩下1碗在大西北

。

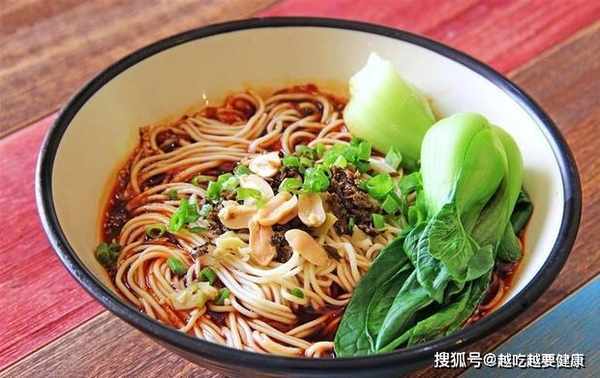

重慶小面

曾經問過當地的師傅,能吃到"正宗重慶小面"的,年輕大都在30歲以上了,因為現在的麵條都是機器製作,與早年間的味道相差甚遠。

其實總體來講,它對"麵條"的要求並不高,"澆頭"才是真正的靈魂所在,包括但不限於"高湯"、"油辣子"和"猪油"——正所謂"湯好面才好"。

重慶小面雖然

調料多,味道重

,但有著南方經典的

秀氣要素

:

麵條、青菜、高湯

。也是我吃過所有南方麵條中,印象最深的一個了。

武漢熱乾麵

第一次吃熱乾麵時,完全顛覆了我對"南方麵條"的認知,一大坨混著"麻醬"的麵條,一口下去直"

糊嗓子眼

",得搭配礦泉水才能吃下去。

熱乾麵絕對是南方麵條中的"异教徒"

,從老闆手中接過來的那一刻起,一定要迅速攪拌。

讓麻醬充分的裹住麵條、裹住酸豆角、裹住蘿蔔乾,全部散發出濃烈的香油味,一旦遲鈍了,

麵條就會隨著溫度的下降"發坨"

,香味中也能感覺出一絲生硬。

所以,熱乾麵一定要大口吃,哪怕再噎得慌。

北京炸醬麵

萬家面萬種味,都有自己的秘方,但誰也不敢說自己是第一,北京炸醬麵,優勢不在於味道,而是選料時的講究態度。

關鍵就在於做"肉醬"上,平常的麵條用的是"麵醬",北京炸醬麵則是"黃醬"。

醬是用"幹黃醬"和"黃豆醬"混合,泄醬時不能用水,要放豆油才行。

將五花肉的肥瘦分別切丁,瘦肉用料酒、醬油、鹽抓下味,再將肥肉丁煸炒,出油後再放"蔥花""薑末"與"瘦肉丁"。

此時再放泄好的"醬",用小火炸至冒泡,醬的顏色會越來越深,出鍋前再加一次"葱薑末",即可完成。

至於拌面時,

放多少菜,放不放醋,放不放辣椒

,吃的時候

先吃面還是先吃菜

,或者

一塊吃

,那就要看個人習慣了。

記得扒幾瓣蒜,嘿!那叫一個道地!

河南燴面

作為"全國十大麵條之一"的河南燴面,名聲可謂是享譽整個中原地區。一般有

羊肉燴面、牛肉燴面,三鮮燴面

等,湯底也分

白湯、清湯

等類型。

說出來您可別不信,其實無論是在河南本地,還是離了家鄉,"燴面"都是奢侈般的存在。

就拿常見的"羊肉燴面"來講,高湯是用

羊肉、羊骨、羊油

搭配十幾種調料熬制,"抻麵條"也是經典中的經典,一碗面中,

高湯、羊肉、寬面、配菜

一應俱全,濃郁、香嫩、筋道彙聚。

"河南燴面"雖然名氣大,但到今天也沒能普及全國,究其原因還是製作過程繁雜精細,成本過高。

一碗面綜合了

葷、素、湯、主食

,從另一個角度講,"

複雜的工序"也是它的優勢所在!

油潑褲袋面

相信只要是愛吃麵條的人,

對於陝西的"油潑面"肯定沒有任何抵抗力

。

面如褲袋寬,勁道有韌性,透著大西北豪放的風格,整碗面的

油光紅亮

,不需要過多的裝潢,只需

兩潑熱油,一把辣椒面

,便能讓其靈魂昇華,

香與辣並存

,給人極大的滿足感。

有人說這哪是吃面啊,分明是在吃油!與河南燴面一樣,它的"麵條"只能手工製作,難度較高,很多吃貨對此望而卻步。

無論何時何地,只要一提起西北地方,首先想到的就是寬大的油潑面,

說它是吃貨們的心之所向,一點都不為過

。

——輕肥說——

在南方人眼裡,麵條更偏向於"小吃"

,無論是熱乾麵,還是擔擔麵,亦或是葱油面,各式小料配菜齊上,精緻中帶著婉約。

而對於北方人來講,麵條則是"主食"

,是能够拿來飽腹除饑的,你會發現在北方大部分地區,不管麵條味道如何,"量大"才是關鍵。

所以並不存在哪裡好吃,哪裡不好吃之說,

只是對待"麵條"的態度不同罷了

。

如果您有不同的觀點,也可以在評論區暢所欲言,敬請賜教。