深度燒傷有多痛?燒傷應急方法快收藏!

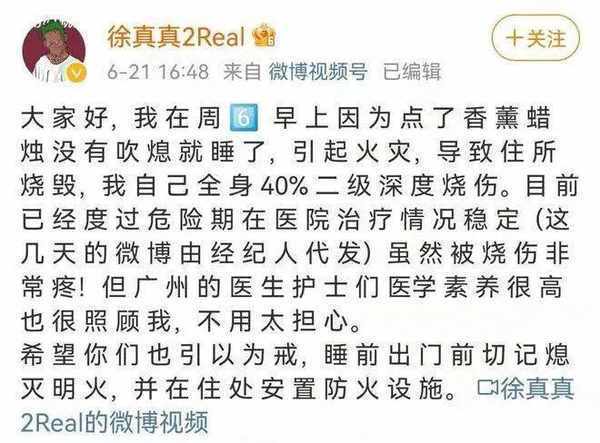

6月21日,歌手徐真真發微博表示,因自己睡前沒有吹熄香薰蠟燭而引起了火灾,導致全身40%二級深度燒傷。徐真真在微博中強調,"燒傷非常疼!"。這一事故的發生,警示我們一定要注意熄滅明火,在住處安置防火設施。

接下來,就為大家介紹一下生活中常見的燒傷的類型,以及燒傷後需要牢記的應急處理方法。

燒傷的類型

說到燒傷,大家第一反應往往是火和熱水等很熱的東西,它們在接觸皮膚後導致的一系列創傷。但這種類型的傷害只是構成燒傷的一小部分,我們生活中常見的燒傷一般被稱為熱力學燒傷,也是狹義上的燒傷,就是由火焰、熱液、高溫氣體、雷射、熾熱的金屬液體或固體等等引起的皮膚組織損害,臨床醫學上也把熱液、蒸氣所致的燒傷稱為燙傷。

另外,燒傷類型還包括電燒傷和化學燒傷。造成電燒傷的情况一般有:雷擊,以及在生活和工作環境中各種觸電;造成化學燒傷的情况一般有:強酸、強鹼、磷等化學物質的不當使用與接觸。

燒傷的疼痛級別

那麼燒傷到底有多疼呢?這一般取決於燒傷傷口的大小及其在體表的分佈,不是燒傷越深就越疼。對於全身多處燒傷患者來說,疼痛級別可達到10級,這種疼痛比分娩還要痛,燒傷疼痛甚至被一些患者認為是經歷過的最痛苦的經歷,而且疼痛感一直伴隨著治療過程。

傷口的深淺度也會影響燒傷病人疼痛感,臨床上常採用三度四分的方法來判定燒傷的深淺,將燒傷的深度分為Ⅰ度、淺Ⅱ度、深Ⅱ度和Ⅲ度。

Ⅰ度燒傷

症狀:皮膚表面出現灼紅,沒有水泡。

這種情況無需特殊處理,3~7天便可痊癒。例如我們平時被開水燙到,皮膚變紅,沒有水皰,這就屬於Ⅰ度燒傷。

淺Ⅱ度燒傷

症狀:皮膚局部紅腫明顯,有水泡,水泡內有淡黃色澄清液體。如果水泡皮剝脫,傷口呈現紅潤、潮濕並且受傷者明顯感覺到疼痛。

在沒有感染的情况下,1~2周內便可癒合。我們平時燙出水泡,並且很疼這就是淺Ⅱ度燒傷,但一般不會留疤。

深Ⅱ度燒傷

症狀:有水泡,但與淺Ⅱ度燒傷不同的是,去掉水泡皮後,傷口呈現微濕,紅白相間,且痛覺較遲鈍。

在沒有感染的情况下,傷口修復需要3~4周,通常會留疤。

Ⅲ度燒傷

症狀:傷及皮膚全層,深達肌肉甚至骨髓、內臟器官等。傷口呈現蠟白或焦黃色,甚至會炭化,硬似皮革。與Ⅱ度燒傷出現水泡不同的是,Ⅲ度燒傷傷口一般比較乾燥,沒有滲出液,並且針刺和拔毛時也不會感覺到疼。

Ⅲ度燒傷的傷口修復時間較長,較大面積的傷口需要植皮才能修復。癒合後多形成瘢痕,通常會造成畸形。

在一定範圍內,燒傷越嚴重,傷口疼痛感越明顯,過深的燒傷,反而疼痛感越輕,因為深度燒傷破壞了分佈有感覺神經末梢的真皮層。比如,三度燒傷傷口基本沒有痛覺,而淺二度燒傷傷口的痛覺非常敏感。

低溫燙傷

燒傷在生活中還有一種常見的形式,經常被我們忽略,那就是低溫燙傷。當人體長時間接觸44~50℃的熱源時,一般會發生低溫燙傷。

常見的可致低溫燙傷的物品

熱水袋、暖寶寶、電毯、取暖器等,具有熱源作用的敷貼、理療儀器等設備也可以導致低溫燙傷。被低溫燙傷的人群主要是嬰幼兒和老年人,因為他們的抗寒能力較弱,對熱刺激的反應敏感性較低,常常無法與他人及時溝通,導致低溫燙傷的發生。當然,年輕人也不能放鬆警惕,低溫燙傷在各個年齡段均可能發生。

一旦發生低溫燙傷,要立即進行燙傷處理,並視情况及時就醫。

燒傷後的正確處理方法

日常的燙傷處理記住口訣——"沖、脫、泡、蓋、送"

"沖"即沖洗

在發生I度、II度燙傷的時候,立即把被燙傷部位放到水龍頭下,用乾淨的、流動的冷水沖洗30分鐘左右,水流無需太急,利用流動的冷水迅速帶走局部熱量,减少進一步熱損傷。

"脫"即脫去燙傷處衣物

在沖冷水的同時除去傷口上的衣物,如果用手無法去除,可以用剪刀剪開衣物,但要注意避免剪刀傷及皮膚或弄破水泡。如果有戒指等物品,也要第一時間取下,以免後期局部手指腫脹難以摘取。

"泡"即繼續用冷水浸泡

繼續用冷水持續浸泡燙傷的部位10~30分鐘,不僅可以緩解疼痛,還可以散發熱量。如果燙傷的面積較大,需注意其他部位保溫,防止熱量喪失過多過快。

"蓋"即覆蓋創口

以上幾步處理後,用無菌紗布或乾淨的毛巾覆蓋傷口並固定,這樣操作可保持傷口清潔,降低被感染的概率。

"送"即送醫院

若是深度燙傷,如深Ⅱ度燒傷和Ⅲ度燒傷;或者是燒傷的面積比較大,要儘快去較近能治療燒傷的專科醫院,接受進一步的治療。輕度燒傷,如果一周後仍然不見好轉,或者患處有紅腫或膿性分泌物,也應當及時去醫院醫治。

提醒:燒傷不止會造成疼痛,情况嚴重甚至會導致患者休克、感染,所以正確治療很重要。需要注意的是,一些治療燒傷的民間土法如塗牙膏、醬油、風油精、堿面、紫藥水、紅汞等,這些方法不但會刺激傷口,還會加深傷口的深度,新增感染的機會,所以一定不要使用。

牢記口訣,規範就醫,是應對燒傷最好的辦法。

文:科普中國、網易健康

圖:Pixabay、稿定素材