原創 曾是常見的農作物,種植超千年,吃一把能飽半天,如今很少人認識

導讀:

曾是常見的農作物,種植超千年,吃一把能飽半天,如今很少人認識

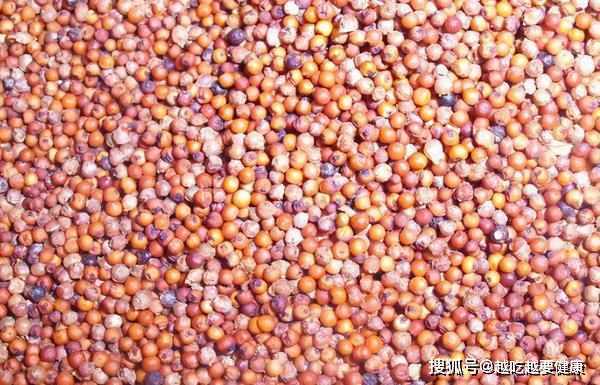

我國的糧食作物非常的豐富,尤其是在古代的時候,為了吃飽肚子,會把好多的作物種植起來。但是隨著一些農作物的引入,逐漸就取代了一些沒有優勢的作物。那大家可認識穇子這種過去在農村十分常見的農作物呢?

它在我國的種植歷史非常的悠久,迄今有數千年了,在過去被稱為"頂飽神器",吃一把就能飽半天,在艱苦歲月時期它就是"救命糧",如今卻很少有人認識了,而種植的人更是少之又少。

穇子的科普

別說是認識這種農作物了,有些人估計連這個字也不認識吧,它叫穇子(cǎn zi)是我國的一種古老的農作物,穇子和水稻一樣,也是禾本科的,但是卻是穇屬的一年生植物。

它長得非常的粗壯,並且是簇生的,莖幹直立,非常的高大,一般有60-130CM,而葉片是線性的,葉面是光滑的,花期在5-9月份,是穗狀花序有5-8個生長在杆頂,等到成熟了以後就會向內彎曲。< /p>

現在很多的年輕人都沒有見過穇子,只有農村的老一輩人才對它比較熟悉,因為在過去它可是充饑的糧食,說它是救命糧也一點不誇張。這種作物的生命力非常的頑強,有很强的耐乾旱、耐貧瘠,也能耐水澇的特點。就算是在鹽鹼地、酸性土壤也能生長。

穇子在我國的分佈非常廣,主要是生長在海拔500-2500米以下的地區,在我國的分佈主要是在南方、西南和西北地方,像過去四川、河南、福建、雲南、湖南、廣東、廣西和西藏等省份均有種植。並且這種作物種下去以後,不用施肥、除草,基本不用管它也能豐收,它沒什麼病蟲害,是一種非常讓人放心的農作物,所以在過去農村家家戶戶都會種植。

穇子的價值參攷

在過去農民種植的農作物比較多,一般會把自家的土地根據其土壤肥沃程度進行劃分,像土壤肥沃的就用來種植蔬菜,而次等的土壤會種植高粱、花生、大豆等,最差的土壤則會撒一些穇子的種子。

可就算是農民如此對待穇子,它卻對農民有著非常重要的作用。以前農民出去幹活了,一般都會吃一把穇子做的美食,它是非常頂飽的,只要一把就能飽半天。並且穇子的營養也很豐富,有著"黑珍珠"的別稱,民間甚至直接稱呼它為"禾中人參"。

這是因為穇子的營養成分非常的全面,其中含有豐富的蛋白質,礦物質和維他命,還有抗衰老的物質,比如鍶、硒等,能增强細胞組織活性,提高免疫力。穇子的吃法也是非常多樣,它不光是可以當糧食吃,煮粥、做麵條、煎餅子、做穇子粑粑等等,而且還能用來做麥芽糖、糖漿、釀酒等,用途非常的廣泛。

不光是穇子是美食,而且古人長期食用它還發現對身體很有好處,而進一步的研究發現它有很高的藥用價值。在李時珍的《本草綱目》中稱穇子是龍爪粟、雞爪粟等,其性味甘溫,可補中益氣,治胃疾病,用它還能泡酒喝。

一身是寶卻少有人種植

穇子一身是寶,就連它的秸稈也有用處,不僅可以用來編制一些生活用品,而且還能當飼料。但是在今天基本見不到人種植穇子了,究其原因有以下幾點:

第一個是它的產量很低。穇子雖然適應能力很强,不用管也能豐收,可是產量是非常低的,相比於其他的高產農作物,產量是低得可憐。

第二個是粗糧的口感差。在筆者的家鄉湖南這邊有句老話:"不到高山不知道平地,不吃穇子粑粑不知道粗細。"說的就是穇子非常難吃,尤其是口感非常粗糙,難以下咽。但是在古代沒有辦法,因為穇子頂飽,並且種植也簡單,所以很多人不得已而種植。

第三個被玉米替代了。雖然在明朝的時候玉米已經傳入我國了,但是很長一段時間,老百姓對它並不接受,不知道如何吃,也不懂得如何種植,產量非常低。所以多數人依然堅持種植穇子,畢竟它的歷史更悠久,知道清朝中後期才逐漸把玉米推廣開來,後來種植穇子的就少了。

結束語

穇子在古代的時候可是農民的救命糧,很多的老百姓就是靠它來充饑。相傳曾國藩的湘軍和太平軍激戰,當時湘軍們也是靠了穇子這種軍糧,非常的頂飽,才打敗了太平軍。

如今只在極少數地區的一小部分的農民堅持種植穇子了,它在市面上的售價也不便宜。筆者的老家這邊有人種植穇子釀酒,要賣到100多元一斤,並且還供不應求。各位朋友們,你們見過、吃過穇子嗎?這種"頂飽神器"現在逐漸淡出了歷史舞臺了